歯周病は日本の国民病の一つで、日本臨床歯周病学会によると30歳以上の成人の80%が罹患しているとされます。

大人や高齢者の方だけでなく乳歯が生え始めた赤ちゃんや10代からも見られる病気ですが、年齢が上がるにつれて罹患率や症状が悪化し、日本では虫歯を抜いて「歯を失う原因」の第1位という放置すると怖い病気です。

ここでは、「もしかして歯周病かも?」と不安な方や歯周病について知りたい方に向けて、歯周病に関する知識、セルフチェックの方法をご紹介します。

【こんな症状で悩んでいませんか?】

- 歯茎が腫れている

- 歯磨きすると歯茎から出血する

- 歯に食べ物が挟まる、歯のすき間ができた

- 歯茎が下がった、歯が長くなった

- 嚙み合わせが変わった、噛みにくい

- 口臭が気になる、口臭を指摘された

- 歯がグラグラする

目次

歯周病とは?

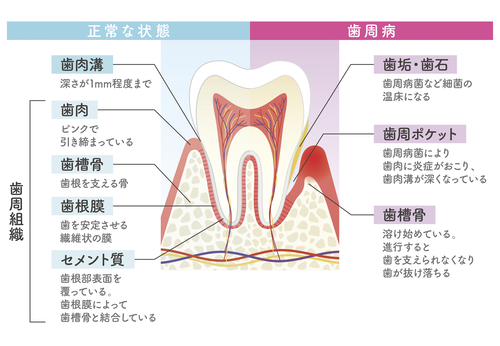

歯周病とは、細菌感染による炎症性疾患で、歯茎(歯肉)や歯を支える歯槽骨(しそうこつ)といった歯周組織が徐々に破壊されていく病気です。

主な症状は歯茎の腫れや出血で、進行すると歯のすき間に食べ物が挟まる、歯がグラグラと揺れるようになります。

歯周病の主な原因は、歯と歯茎のすき間である歯肉溝(しにくこう)に、歯垢(しこう)やプラークと呼ばれる「細菌が食べかすに付着して増殖した汚れ」が入り込むことです。

以下の図は、正常な状態と歯周病のときの歯周組織を比較した図です。

歯科検診や歯磨き用品のCMなどで「歯周ポケット」という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。

歯周ポケットとは、歯周病菌による感染で歯茎が炎症し、歯垢(プラーク)や歯石が入り込んで歯肉溝が深くなった状態のことです。

目安として健康な人の歯肉溝の深さは1~2㎜程度で、2㎜以上の深さになると歯周病です。

歯周病の分類と進行度合い

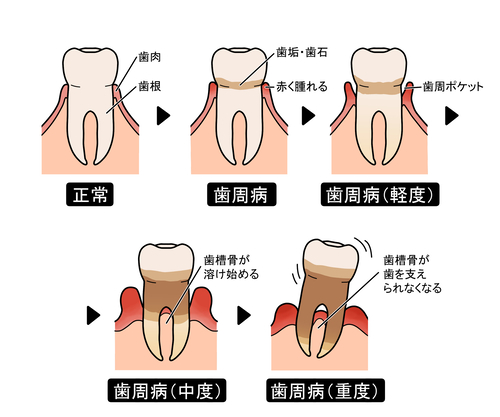

歯周病は進行度合いに応じて、歯肉炎・歯周炎・歯槽膿漏とも呼ばれます。

歯肉炎(しにくえん)は歯周病の初期段階で、主な症状は歯茎の腫れと出血です。

症状は比較的軽度ですが、歯垢や歯垢が固まってできた歯石が目立つようになります。

歯肉炎が進行すると歯周炎(ししゅうえん)となり、歯茎の腫れが悪化して、歯周ポケットが深くなります。

歯周炎が進行した重度の歯周病は歯槽膿漏(しそうのうろう)です。

歯槽膿漏は、ひどい口臭・歯茎から膿が出る・歯がグラグラするといった症状が見られ、最終的に歯が抜け落ちる・抜歯となることがあります。

歯周病は初期症状がわかりづらく、歯茎の腫れや痛み、膿や口臭といった症状を自覚するころには重症化していることも少なくありません。

わずかでも症状がある方は、歯科医院を受診して適切な治療を受けましょう。

歯周病の症状とセルフチェック

歯周病は進行するにつれてさまざまな症状が現れる病気です。

ここでは、「もしかして歯周病かも?」と悩んでいる方に向けて、歯周病の代表的な症状と、自宅でできるセルフチェックを紹介します。

歯周病の主な症状

歯周病の症状は、歯茎(歯肉)・歯・口内全体でそれぞれ以下のようなものが挙げられます。

【歯茎(歯肉)に関する症状】

- 歯茎が赤い、腫れている

- 歯茎が下がった、歯が長くなった

- 歯茎から血が出る

- 歯周ポケット(歯と歯茎のすき間)が深くなった

- 歯茎にニキビのようなできものがある

- 歯茎から膿が出る

【歯に関する症状】

- 歯の間に食べ物が挟まりやすい

- 歯に歯垢(乳白色や黄白色の粘着物)や歯石(歯垢が石化したもの)がついている

- 歯と歯の間にすき間ができた、歯並びが変わった

- 歯が浮くような感じがする、圧迫感がある

- 固いものが噛みにくい、うまく噛めない

- 歯がグラグラする

【口内全体に関する症状】

- 歯磨きの際に歯ブラシに血が付く、口をゆすいだ水に血が混じる

- 朝起きたときに口の中がネバネバする

- 腐った生ごみのような口臭がする、口臭が強くなった

チェックの項目が多い人ほど危険

セルフチェックで当てはまる項目が多い方ほど、歯周病が進行しているおそれがあります。

チェック項目が1~3個程度の方は、軽度の歯周病(歯肉炎)かもしれません。「最近3か月以内に歯科医院に行っていない」という方は、歯科検診をおすすめいたします。

チェック項目が4個以上の方は、歯周炎や歯槽膿漏となっているおそれがあります。このまま歯周病を放置すると歯を失いかねません。

歯周病の治療は、健康保険が適用されますので、歯科医院を受診しましょう。

歯周病の原因と間接的要因

歯周病の直接的な原因は、歯茎のすき間(歯周ポケット)に入り込んだ歯周病菌です。

歯周病菌は歯垢(プラーク)に含まれるため、毎日の歯磨きでのブラッシングが不十分な場合や、磨き残しがある場合、歯周病の原因となります。

また、歯垢(プラーク)は、唾液に含まれるカルシウム成分と結びつくと、石灰化して石のように固くなります。

これは歯石と言い、歯磨きでは落とせないため、歯周病を悪化させる原因の一つです。

そして、近年の研究で、歯周病の進行には間接的要因(リスクファクター)も大きな影響を及ぼすことが判明しました。

歯周病になりやすい人の特徴

リスクファクターとは、歯周病などの病気を発症する確率を高める要因のことです。

病気の直接的な原因ではありませんが、該当する人は病気になりやすく、症状が悪化しやすい傾向にあります。

【歯周病の主なリスクファクター】

- 不規則な生活習慣

- ストレス

- 不正咬合(噛み合わせが悪い)

- 喫煙

- 糖尿病

- 妊娠

- 免疫抑制剤や唾液分泌量を少なくする薬の長期服用

- 遺伝

上記のリスクファクターは「歯周病になりやすい人の特徴」とも言えるでしょう。

今は目立った症状がなくても、自覚がないうちに進行していたり、これから歯周病を発症するリスクが高いので注意が必要です。

詰め物・被せ物をしている人は要注意

歯の詰め物や被せ物は、不適合だとすき間に歯垢(プラーク)が溜まってしまい、虫歯菌や歯周病菌の温床になります。

そのため、詰め物(インレー,アンレー)、被せ物(クラウン)、差し歯や入れ歯を使用している人は、リスクファクターがなくても通常よりも歯周病になりやすいので注意しましょう。

歯周病は予防できる?

歯周病は重症化すると歯を失う恐ろしい病気ですが、予防が可能です。

毎日の正しい歯磨き、生活習慣の改善(健康的な生活)、定期的な歯科検診の受診で、プラークコントロール(歯垢の除去)を行いましょう。

口内環境を衛生的に保ち、リスクファクターを減らし、歯科医院での専門的なケアや治療を受けることで、発症や重症化の確立を下げることができます。

自宅でできる歯周病予防

歯周病の予防には、毎日の歯磨きでのブラッシングが最も重要です。

しかし歯ブラシだけでは「自分では綺麗に磨けている」と思っていても磨き残しが発生するので、以下のような予防策もおすすめです。

オーラルケア用品の使用

- 歯間ブラシ(デンタルフロス)

- マウスウォッシュ(洗口液)

- デンタルリンス(液体歯磨)

歯間ブラシなどのオーラルケア用品は、歯ブラシでは届かない歯のすき間の歯垢(プラーク)を除去するのに役立ちます。

マウスウォッシュやデンタルリンスは、殺菌作用があり、歯周病菌や虫歯菌など最近の増殖を抑制する効果があります。

なお、オーラルケア用品は単独で使うのではなく、歯磨きとの併用が推奨されます。

ほかにも、日々の食生活から歯周病を予防することも可能です。

歯周病予防に効果のある食べ物などの摂取

- キシリトール配合のシュガーレスガム

- 緑茶

- 食物繊維が豊富な野菜(きのこ、海藻など)

スーパーやコンビニのガム売り場で「キシリトール配合」と記載されたガムを見かけることもあるでしょう。

キシリトールは歯周病や虫歯の原因となる歯垢がつきにくくなる効果があります。

また、緑茶に多く含まれるカテキンには、抗菌作用や抗炎症作用があるため、歯周病の予防に役立ちます。

そして食物繊維が豊富な食べ物は咀嚼回数が多くなるため、唾液の分泌を促進することで口内環境の改善に役立ちます。

プロバイオティクスを含む食品類の摂取

近年の研究で、プロバイオティクスも歯周病予防や治療にも効果があることがわかりました。

プロバイオティクスとは、「健康に役立つ微生物」で、乳酸機やビフィズス菌などの善玉菌のことです。

プロバイオティクスはヨーグルトや発酵食品に多く含まれ、適切に接種することで腸内環境の改善に役立ちます。

また、それだけでなく、歯周病菌の抑制にも効果を発揮することがわかりました。免疫機能の強化や抗炎症作用も持つため、プロバイオティクスは歯周病の予防と治療に有効です。

自宅での歯周病予防の注意点

日頃から糖分が多い食べ物や飲み物を取りすぎないようにしてください。

歯周病が悪化しているときは、炎症をひどくする辛みの強い食材やアルコールなどの刺激物も避けましょう。

歯科医院での予防法

歯周病の予防、早期発見・早期治療のためにも、半年に一回は歯科検診を受診しましょう。

歯科医院では歯磨き指導(ブラッシング指導)も行っており、磨き残しが多い場所や歯ブラシの当て方をアドバイスしてくれるので、歯周病の予防に非常に有効です。

また、歯科医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルクリニック(PMTC)を受けられるため、セルフケアでは落としきれない汚れを除去できます。

歯周病の検査と治療

歯周病は自然に治ることのない病気です。

市販薬で一時的に症状を和らげることや、進行を遅らせる・悪化を防ぐことは可能ですが、自力で完全に治すことはできません。

なお、歯周病の治療方法は病気の進行度合いによって異なるため、まず初めに検査を行うのが一般的です。

軽度の歯周病は歯石除去などの「歯周基本治療」が中心となり、中程度以上や重度の歯周病は「歯周外科治療」が選択されることもあります。

それでは、歯周病の主な検査方法と治療方法について説明します。

【歯周病の検査】

- 歯周ポケット検査

- レントゲン検査(X線検査)

- 歯科用CT検査

【歯周基本治療】

- スケーリング

- ルートプレーニング

- デブライドメント

【歯周外科治療】

- 歯科用レーザー治療

- 組織付着療法

- 切除療法

- 歯周組織再生療法

- 歯周形成手術

歯周ポケット検査

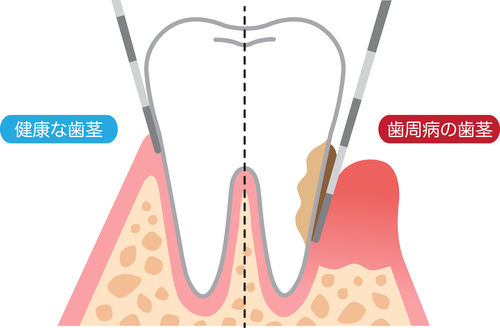

歯周病の検査でまず行われるのが、歯周ポケット検査です。

プローブという専用の器具を使用し、患者さんの歯一本一本の歯周ポケットの深さを測ったり、歯石の有無や歯の根の形を確認したりします。

歯の動揺度検査

「歯がグラグラする」といった症状がある場合、調べたい歯をピンセットで挟んでどれくらい動くかの検査を行います。

動揺度が高い、つまり歯のグラつきが大きい場合、歯周病が進行しており歯を支える骨(歯槽骨)が溶けている恐れがあります。

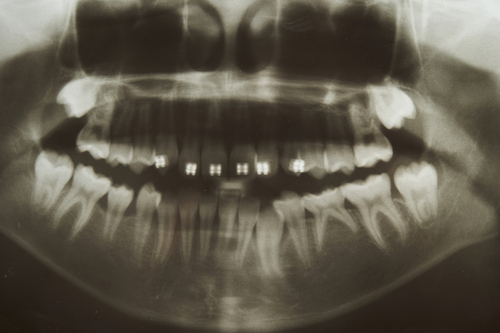

レントゲン検査(X線検査)

レントゲン検査は、肉眼では見ることができない歯を支える骨(歯槽骨)の状態を確認するために必要な検査です。

どの歯やどの部位に歯周病が影響しているか確認できます。

歯科用CT検査

歯科用CTは、歯科治療に用いられるCTで、医科用CTと比較して被ばく線量が約10分の1と少ない、横たわらずに座ったままで10秒ほどで撮影できるというメリットがあります。

レントゲン検査(X検査)は二次元的な平面の写真となりますが、歯科用CTは三次元的な立体の写真が撮影できるので、より精密な診断が可能です。

スケーリング(歯石除去)

歯周病治療におけるスケーリングとは、専用の器具(スケーラー)を使って歯や歯の根の表面に付着した歯石・歯垢を除去する治療のことです。

歯石の除去は歯磨きではできないため、歯科医院でのスケーリングが必須となります。

スケーラーには、手動で扱う手用スケーラー、超音波式の超音波スケーラー、圧縮空気によるエアスケーラーがあります。歯石の付き方や歯の治療部位に応じてスケーラーを変更するのが一般的です。

ルートプレーニング

ルートプレーニングは、スケーリングと合わせて行われる歯周基本治療です。

スケーリング同様スケーラーを使います。

スケーリングは歯と歯茎の境界(見える部分)の歯垢や歯石を除去する方法で、ルートプレーニングは歯周ポケットの内部の見えにくい部分の汚れを除去する方法です。

歯の根(root)を滑らか(plane)にすることから、ルートプレーニングと呼ばれます。

歯周ポケットはとても狭いため、目視でのルートプレーニングは手探りの処置となり難易度が高い治療です。

そこでデンタルマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を用いると、視野を拡大できるので、無駄に歯茎を傷つけずに、取り残しも防ぐ精密な治療が可能になります。

デブライドメント

デブライドメントは、ルートプレーニングと同じ歯周ポケットの中の清掃処置ですが、より低侵襲(ていしんしゅう)で歯を傷つけにくい治療方法です。

ルートプレーニングは、汚染された歯のセメント質を削り取ることで歯根の表面をなめらかにします。

一方、デブライドメントはエアフローや超音波スケーラーを使って歯垢(プラーク)や歯石のみを除去するので、痛みが生じにくいのです。

レーザー治療

歯周病治療におけるレーザー治療とは、歯周ポケットに歯科用レーザーを直接照射して、歯周病菌を殺菌・消毒する治療法です。

レーザー治療は歯周外科治療に含まれます。

健康な組織を傷つけることなく患部だけを治療できる、スケーラーが当てにくい狭い場所にも届くという特徴があります。

さらに、痛みはほとんどなく、出血も少ない、短時間でできる、細胞を活性化させて患部の治癒を早めるといったメリットもあります。

妊娠中の方やペースメーカーを使っている方もレーザー治療を受けることができ、副作用はないとされています。

ただし、歯周病の治療では自費診療(自由診療)となることが多く、保険治療よりも治療費が高額になるケースもあります。

組織付着療法

組織付着療法とは、歯周外科手術の一つで、歯周ポケットを開いて細菌や炎症性組織を取り除いた後、再度歯肉(歯茎)を歯根に付着させる治療法です。

歯周ポケット掻爬術、フラップ手術(フラップオペレーション)といった手法があります。

切除療法

歯周外科手術における切除療法とは、歯肉(歯茎)などの歯周組織の病的な部分を切除し、歯周ポケットを浅くする治療法です。

具体的には、歯肉切除術、歯肉弁根尖側移動術、骨切除術、骨整形術、フラップ手術などがあります。

歯周組織再生療法

歯周組織再生療法は、重度の歯周病において抜歯を避けるために、失われた歯周組織(歯肉・セメント質・歯根膜・歯槽骨)を再生させる治療法です。

エムドゲイン、リグロスなどの薬剤を用います。

歯周形成手術

歯周形成手術は、歯肉(歯茎)の形や量を整える治療法で、歯周病によって下がった歯肉を再生したり、痩せて薄くなった歯肉を厚くしたりして、審美性と機能性を回復させる方法です。

歯肉弁側方移動術、歯肉結合組織移植術などがあります。

歯周病の治療費の目安

歯周病は進行度合いによって治療法が変わり、保険診療か自費治療か、どのような治療を選択するかによっても治療費が大きく変わります。

以下の表は、自費診療の場合の歯周病の進行度合いと治療費の目安です。

| 治療費の目安 | 通院回数 | 治療期間 | |

| 歯肉炎 | 5,000円~1万円 | 1~4回 | 1~2か月 |

| 歯周炎 | 1万円~10万円 | 4回以上 | 3か月~1年程度 |

| 歯槽膿漏 | 5万円~数十万円 | 10回以上 | 1年以上 |

歯周病の治療費を抑えるためには、症状が悪化する前に検査・治療を行うことが何よりも重要です。

また、自費診療を進められた場合、複数の歯科医院に相談することも検討してください。

自費診療は保険診療よりも治療費が高くなりますが、治療回数が少なく済み、治療の成功率が高いというメリットもあります。

軽度の歯周病(歯肉炎)の治療費

歯肉の腫れなどの軽度の症状であれば、スケーリングによる歯垢・歯石除去といった治療で済みます。

保険が適用されるので、1回の治療費は5,000円~1万円以内で済むことがほとんどです。(どのような検査を行うかによって金額が前後します)

保険治療の場合、歯石の量にもよりますが、1回~4回程度で治療が完了します。

中度の歯周病(歯周炎)の治療費

歯周病が進行して歯周病ポケットが深くなっている、痛みがあるなどの場合、スケーリングなどの歯周基本治療に加えて歯周外科治療が行われることがあります。

そのため、歯周病の進行度合いに応じて、治療回数は4回~10回ほどになり、治療費も1回あたり数万円と高額になることもあります。

重度の歯周病(歯槽膿漏)の治療費

歯から膿が出る、腐った生ごみのような口臭がする、歯がグラグラするといった症状がある場合、歯周外科手術による歯周病の治療が必要です。

治療期間も1年以上かかることがあり、すべて保険治療を行ったとしても、治療費は数十万円を超えるでしょう。

放置は危険!歯周病が全身に及ぼす悪影響

歯周病は、歯や口の中だけの問題ではなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす病気です。

歯周病の原因となる細菌や炎症性物質が血液で全身に運ばれ、全身疾患を引き起こすからです。

歯周病は以下の病気のリスクファクター(間接的要因)であることが明らかになりました。

- 動脈硬化(心臓病)

- 脳梗塞

- 糖尿病の悪化

- 認知症

- 関節リウマチ

- 低体重早産のリスク増加

- 骨粗鬆症

- 舌や歯肉、頬や喉の粘膜などの頭頸部がん

- 膵臓がんや大腸がん

とくに歯周病と糖尿病は相互関係にあり、食事療法や運動療法で改善しない患者さんは医師から歯周病治療を薦められるケースもあります。

医療の現場では「医科歯科連携」という言葉も使われており、歯周病を予防・治療することは健康を保つ上で重要です。

歯周病に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、歯周病に関するよくある質問と回答を掲載します。

Q.歯周病は見た目でわかる?

A.初期の軽度な歯周病は見た目で判別がつきにくいです。

また、中程度の歯周病であっても、レントゲン検査や歯科用CT検査で異常が発覚することもあります。

歯茎の腫れや出血といった軽微な症状を見逃さず、症状がなくても半年から一年に一回は歯科検診を受診をすることをおすすめします。

Q,歯周病になってしまったときのサインは?

A.歯茎の腫れや出血、歯に食べ物が挟まる、歯茎から膿が出る、口臭がひどくなったなどの症状があれば歯周病のおそれがあります。

歯周病は自然治癒しない病気なので、歯科医院を受診しましょう。

Q.親知らずは歯周病になりやすい?

A.親知らずは歯ブラシが届きにくい位置に生えているため、歯周病になりやすい歯です。

歯茎に半分だけ埋まっている、斜めに生えている、といった正常ではない生え方をしていることも多いため、歯垢(プラーク)が溜まりやすく歯周病菌が繁殖しやすくなっています。

なお、親知らずが原因で歯茎に炎症が起こることを「智歯周囲炎」と言います。

Q.歯周病はどうやって治すの?

A.自力では完治しないため、症状の進行度合いに応じて歯科医院で治療を行います。

市販薬は歯周病の悪化や進行を抑える働きはありますが、歯周病を完治させることはできません。

Q.歯周病が手遅れになる症状は?

A.「歯がグラグラする」「食べ物をしっかり噛めない」などの症状は、最悪の場合に抜歯となります。

重度の歯周病(歯槽膿漏)は、歯垢や歯石の除去に加え、歯周外科手術を行うことで歯を抜かずに済むこともあります。

Q.歯周病があると歯の治療ができないって本当?

A.歯周病の人は、一部の歯科治療が制限されます。

虫歯がある場合は先に歯周病治療を行うことがほとんどです。

歯の矯正の場合、軽度なら同時進行も可能ですが、嚙み合わせの関係で歯周病が完治してからでないと治療がスタートできないこともあります。

また、患者さんが歯のホワイトニングやインプラント治療を希望をする場合、歯科医院では歯周病の治療を先に行います。

Q.歯周病は何歳から気をつけるべき?

A.歯周病は赤ちゃんから高齢者の方まで予防が必要な病気です。

赤ちゃんは生後6か月くらいで乳歯が生え始めますが、乳歯が生えてきた頃から歯周病のリスクは発生します。

そのため、永久歯が生え揃う前の子どもの頃から歯周病予防は必要です。

また、歯周病は全身疾患とも深く関係しており、年齢が上がるにつれて歯周病になりやすくなります。歯周病が他の病気の間接的要因(リスクファクター)になることもあるため、すべての年代で注意すべきと言えます。

Q.歯周病に抗生物質は効果がある?

A.抗生物質は症状を抑える効果がありますが、歯周病を完治させることはできません。

歯周病による歯肉(歯茎)の炎症や腫れを抑えるため抗生物質が使われることがありますが、歯周病の原因となる歯垢(プラーク)や歯石を除去することはできないからです。

歯周病治療でマイクロスコープを使うメリット

歯周病の治療にデンタルマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使うと、肉眼では見えない歯周ポケットの奥深くを拡大して見ることができるため、治療の精度が飛躍的に向上します。

具体的には、以下のメリットがあります。

- 歯垢(プラーク)や歯石の取り残しを防ぐ

- 歯や歯肉(歯茎)を無駄に傷つけない

- 虫歯や歯のひび割れなどの病変にも気が付きやすい

- 治療の様子をモニターで確認できる

- ルートプレーニングの質の向上

- 歯周外科手術の成功率の向上

歯周ポケットの奥に歯周病の原因となる歯垢や歯石の取り残しがあると、せっかくスケーリングなどの治療を行っても腫れが引かずに治療が長引いてしまいます。

また、歯垢や歯石を除去する際に歯肉などの歯周組織を傷つけてしまい、痛みを覚えることもあるでしょう。

暗く狭い口の中の治療において、肉眼のみでは初期虫歯などの歯周病以外の病変を見逃すこともありえます。

そこで、マイクロスコープを使うと、肉眼よりも20倍以上も視野を拡大できるので、従来の治療よりも精密で成功率が高く、低侵襲(ていしんしゅう)な歯科治療が可能となります。

「無駄に歯を削りたくない」「なるべく少ない通院回数で早く治したい」という歯科治療における悩みの解消に役立つのです。

さらに、マイクロスコープでの治療は、モニターに患部を映しながら行うため、歯科医師ではなく患者さんも「今どんな治療を行っているか」が確認できるというメリットもあります。

つまり、「治療といっても何をされているのかわからない」という状態から脱して、患者さんのインフォームドコンセント(治療に関する理解と同意)にも貢献します。

マイクロスコープによる歯周病治療を受けられる歯科医院を探す

デンタルマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)は歯周病治療の精度を高め、再発防止に大きく貢献しますが、導入している歯科医院は全国でも10~15%程度です。

当サイトはマイクロスコープによる精密歯科治療の普及のため、全国でマイクロスコープを導入している歯科医院だけを紹介しています。

歯周病を繰り返したくない、歯や口の健康を保つための精密治療を受けたい、という方は以下の一覧からお近くのマイクロスコープ導入歯科医院にご相談ください。