「歯の神経を抜く」と聞いて、不安を感じたことはありませんか?

根の中で進行する感染は、放置すれば歯茎の腫れや激しい痛みを引き起こし、やがて歯を失うことにもつながります。そんな歯を守るための根管治療は、抜歯の一歩手前で歯を救うための大切な処置です。

この記事では、初診から被せ物の装着まで、根管治療の流れをステップごとにわかりやすく解説します。治療中に感じやすい疑問や、不安を減らすための知識も盛り込んでいますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修歯科医師

谷川歯科医院

谷川 淳一 副院長

歯科医師。日本口腔インプラント学会専修医。小児歯科治療や小児矯正、インプラント治療を得意とし、他の歯科医師への指導も行う。

患者様一人ひとりと真摯に向き合って治療方針を決めていくことを信条としている。

根管治療の流れ

根管治療は以下の流れで進められます。

- 1.診察・検査

- 2.虫歯や古い詰め物の除去

- 3.神経や感染物質の除去

- 4.根管内の洗浄と消毒

- 5.根管の封鎖(根管充填)

- 6.土台と被せ物の準備

それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。

根管治療の流れ①:診察・検査

強い痛みや歯茎の腫れといったつらい症状で歯科医院を訪れた際、最初に行うのが診察と検査です。このステップは、根管治療という精密な治療の成否を左右する重要な工程です。

患者さんから症状を詳しくお伺いする「問診」、お口の中を直接拝見する「視診」、そしてレントゲン撮影などの「画像検査」。これらの情報を組み合わせ、歯がどのような状態にあるのかを正確に突き止めていきます。

レントゲンやCTでの状態確認

根管治療では、肉眼では決して見ることができない歯の内部や、歯を支える顎の骨の状態を正確に把握する必要があります。そのために、レントゲン(X線写真)や歯科用CTによる画像検査が不可欠です。

従来のレントゲンは、歯を二次元の影絵として映し出します。これにより、虫歯の深さや根の先に膿の袋(根尖病巣)があるか、大まかな状態を知ることができます。しかし、二次元の画像だけでは、複雑な情報を正確に捉えることに限界があります。

そこで、より精密な診断のために歯科用CT検査が極めて有効です。CTでは歯や顎の骨を三次元の立体的な画像として捉えることができ、レントゲンでは見えなかった多くの情報が得られます。

【CT検査で明らかになること】

- 根管の複雑な形態

- レントゲンでは見えない病巣の発見

- 歯のひび(破折)の診断

症状・進行度の判断と治療方針の説明

問診や視診、画像検査から得られたすべての情報を統合し、歯科医師は最終的な診断を下します。その診断に基づき、患者さん一人ひとりの状態に合わせた最適な治療計画をご提案します。

まず、根管治療には大きく分けて、炎症を起こした神経を取り除き、激しい痛みを取り去る「抜髄」と、過去に神経の治療(抜髄)をした歯が、再び細菌に感染した場合に行う「感染根管治療」があります。

診断と治療の種類が確定したら、カウンセリングの時間を設けて、今後の治療について詳しくご説明します。

- 現在の歯の状態と、なぜ根管治療が必要なのか

- 具体的な治療の手順と、おおよその流れ

- 治療にかかる回数や期間の目安(通常3〜5回程度)

- 治療に伴うリスクや、成功率について

- 治療の質を高める選択肢(マイクロスコープやラバーダムの使用など)

根管治療の流れ②:虫歯や古い詰め物の除去

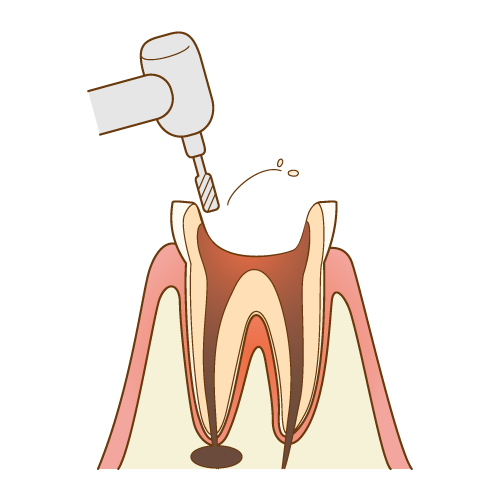

診察と検査で治療方針が固まったら、いよいよ本格的な治療の開始です。根管治療の最初のステップは、歯の内部にある神経(歯髄)まで安全に到達するための「入り口」を準備することです。

虫歯に侵されている部分や、過去に治療した古い詰め物・被せ物などを丁寧に取り除き、細菌がいない清潔な環境を整えます。

歯の表面を削って内部にアクセス

根管治療を始めるには、まず歯の中心部にある神経の部屋「歯髄腔(しずいくう)」まで到達しなくてはなりません。そのために、歯の噛み合わせの面や裏側から、専用の器具を使って小さな穴を開けていきます。

この処置には、特に大切な目的が2つあります。

ひとつは、感染のもとをしっかり取り除くことです。虫歯により感染した部分を丁寧に削り取り、唾液などに含まれる細菌が根の中へ入り込まないように気をつけながら、内部をきれいに整えます。

もうひとつは、治療を進めやすくするための道筋をつくること。根の入り口を見つけて通り道を確保することで、細い器具が無理なく根の奥まで届き、スムーズに処置を行いやすくなります。

歯は一度削ると、二度と元には戻りません。健康な部分を不必要に削りすぎることは、歯が本来持っている強度を弱め、将来的な歯の寿命を縮めることにもつながります。

そのため、歯科用の顕微鏡であるマイクロスコープを用いて、歯の状態を何倍にも拡大して確認します。これにより、削る範囲を最小限にとどめ、健康な歯質を最大限残すよう細心の注意を払って処置を進めます。

もちろん、処置を始める前には局所麻酔をしっかりと効かせます。そのため、治療中に痛みを感じることはほとんどありませんのでご安心ください。

古い被せ物や詰め物がある場合の対応

過去に治療した歯が再び問題を起こした場合(再根管治療)、まずは以前の被せ物を取り外すことから治療が始まります。銀歯などの被せ物の下で、ご自身では気づかないうちに虫歯が静かに進行していることは珍しくありません。

これらの古い被せ物は、取り外す際に変形したり、目に見えない傷がついたりすることがあります。また、長年お口の中にあった被せ物の内側には、細菌が付着している可能性も否定できません。

そのため、衛生的な観点から基本的に再利用はせず、根管治療がすべて完了した後に、お口の状態に合わせて新しい土台と被せ物を作り直すのが一般的です。

根管治療の流れ③:神経や感染物質の除去

続いては歯の内部にある、痛みの根本原因である細菌に汚染された組織を、物理的に取り除く重要な工程です。

患者さんからは見えない歯の内部で何が行われているのか、その詳細を丁寧にご説明します。

根管内の感染した組織を取り除く

歯の内部には、歯髄(しずい)という神経や血管が詰まった部屋があります。虫歯菌がこの部屋に到達すると、歯髄は強い炎症を起こし、やがて壊死します。

壊死した歯髄は、細菌にとって格好の栄養源です。細菌は死んだ歯髄組織を分解しながら増殖し、根管内で腐敗を進めていきます。

この工程の目的は、こうした細菌そのものや、細菌に汚染され腐ってしまった神経、そして汚染された歯の壁(象牙質)を徹底的に除去することです。

もし、これらの感染源を少しでも取り残してしまうと、細菌は再び活動を始めます。そして、根の先の小さな穴から顎の骨へと感染を広げ、膿の袋(根尖病巣)を作ってしまうのです。

痛みや腫れといったつらい症状を根本から断ち切るために、この清掃作業が最も重要になります。いわば、歯の内部を大掃除するようなイメージです。

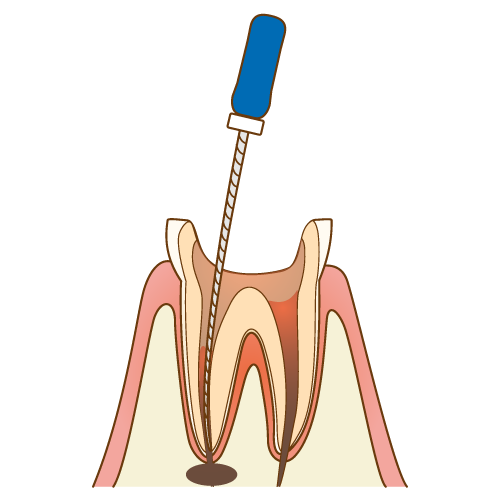

細い器具(ファイル)を使った清掃処置

歯の根の中にある「根管」は、細く複雑な構造をしています。

この複雑な空間を隅々まで清掃するために、「ファイル」という専用の器具を使用します。ファイルはヤスリのように表面がギザギザした、柔軟性のある細い針のような器具です。

この器具を根管の中に挿入し、根の内側の壁を優しくこするように動かすことで、汚染された組織を少しずつ取り除いていきます。

この処置には、主に2つの重要な目的があります。

ひとつは、感染の原因となる細菌や汚染組織を、根管の内側から物理的に取り除くことです。目に見えないほど小さな細菌が入り込んでいるため、細かく丁寧な作業が求められます。

もうひとつは、根管の内部の形を整えること。この工程によって、後から使う薬剤が根の奥までしっかりと行き渡りやすくなります。また、最終的に薬を詰める際に隙間ができにくくなるよう、なめらかで一定の形に仕上げていくことが大切です。

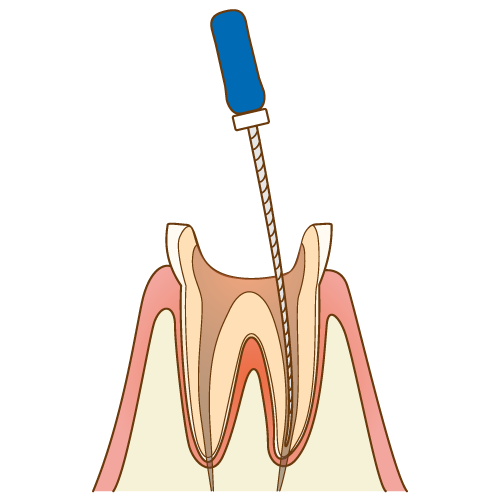

根管治療の流れ④:根管内の洗浄と消毒

ファイルによる物理的な清掃が終わると、次は治療の成功を左右する化学的なアプローチ、「洗浄・消毒」の工程に移ります。

歯の根の中は、肉眼では見えない無数の枝分かれや管が存在する、非常に複雑な構造をしています。

器具でどれだけ丁寧に清掃しても、こうした細かい部分に潜む細菌を完全に取り除くことは困難です。

そこで、専用の薬剤を用いて根管の隅々まで徹底的に洗い流し、細菌がいない「無菌状態」を作り出すことが、再発を防ぐために極めて重要になります。

専用の薬剤で徹底的に洗浄

この処置では、専用の洗浄液を根管の内部に直接注入し、洗浄と吸引を何度も丁寧に繰り返していきます。

器具だけでは届かない微細な隙間に入り込んだ細菌や、歯の壁にこびりついた感染物質を化学的に分解・除去します。

根管治療で主に使用される代表的な薬剤には、それぞれ異なる重要な役割があります。

| 薬剤の種類 | 主な役割と特徴 |

| 次亜塩素酸ナトリウム | 非常に強力な殺菌作用を持ち、根管内にいる細菌を死滅させる。ファイルでは取り切れなかった微細な神経の組織片などを化学的に溶かし、除去する効果もある。 |

| EDTA(エチレンジアミン四酢酸) | ファイルで歯を削った際に出る、歯の削りカス(スミヤー層)を除去する薬剤。 |

まずEDTAで歯の壁を掃除し、消毒薬が浸透しやすい環境を整えます。その上で、次亜塩素酸ナトリウムを作用させ、歯の内部に潜む細菌までしっかりと殺菌するのです。

この化学的な洗浄を丁寧に行うことが、根管治療の成功率を大きく高める鍵となります。

薬剤を置いて仮封することもある

根の先の炎症が非常に強い場合や、膿の排出がなかなか止まらない難治性のケースも存在します。このような状況では、一度の洗浄・消毒だけでは根管内を完全に無菌化することが難しいことも。

そこで、根管内に殺菌作用のある薬を詰め、一定期間置いて持続的に消毒を行う処置を追加することがあります。

- 1.薬剤の充填

洗浄・乾燥後、殺菌作用のある薬剤(例:水酸化カルシウム)を根管内に詰めます。 - 2.仮封(かふう)

薬剤が漏れたり、細菌が再侵入しないよう、歯の入り口をセメントで一時的にふさぎます - 3.経過観察

数日〜数週間おいて、薬剤が根の奥まで作用するのを待ちます。

次回の来院時に症状の改善が確認できれば、最終的な薬を詰める処置(根管充填)へと進みます。

このように時間をかけてでも、根管内を確実に無菌化することが、治療後の再発リスクを最小限に抑えるために大切です。

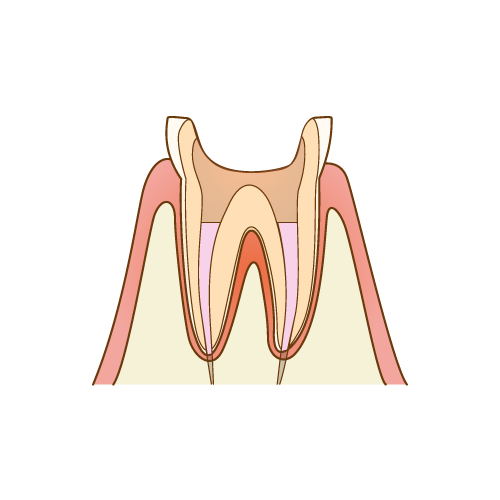

根管治療の流れ⑤:根管の封鎖(根管充填)

これまでの工程で、根管内部の細菌や感染物質を徹底的に取り除き、洗浄・消毒を行いました。歯の中はようやく、細菌のいない清潔な状態になっています。

治療もいよいよ最終段階の「仕上げ」に入ります。このステップは「根管充填(こんかんじゅうてん)」と呼ばれ、きれいにした根管の中に専用の薬剤を隙間なく詰め、完全に封鎖する処置です。

根の中を薬剤でしっかり埋める工程

根管内の洗浄・消毒が完了し、炎症が治まり無菌的な状態になったことを確認できたら、根管充填を行います。

根管充填では、主に以下のような材料を組み合わせて使用します。

- ガッタパーチャ

温めると柔らかくなり、根管内にすき間なく詰められる樹脂素材。 - シーラー

ガッタパーチャと歯のすき間を埋めて密閉性を高める接着剤。 - MTAセメント

密閉性・殺菌力・再生促進作用を持つ高性能材料(自由診療で使用)。

これらの材料を適切に使い、根の先から歯の頭側まで、三次元的に隙間なく空間を埋め尽くします。

再感染を防ぐための最重要ステップ

根管充填は、一連の根管治療の流れの中で、再発を防ぐための最も重要なステップといっても過言ではありません。この充填が不十分で根管内にわずかでも隙間が残ると、治療後の歯の運命に大きく影響します。

もし根管充填に隙間が残ってしまうと、その空間が細菌にとって格好の「棲み家」となります。そして、被せ物との隙間などから侵入した細菌が、その中で再び増殖を始めてしまうのです。

再根管治療は、初回の治療よりもさらに複雑で難易度が高くなるため、最初の治療でいかに精密な充填ができるかが重要です。

充填後には必ずレントゲン撮影を行い、薬剤が根の先まで過不足なく、隙間なく詰まっているかを客観的に評価します。この最終確認をもって、根管治療の根幹をなす処置は完了となります。

根管治療の流れ⑥:土台と被せ物の準備

根管の清掃と封鎖が終わると、治療は仕上げの段階に進みます。ただしこの時点では、歯の内部の処置が完了しただけで、外側の補強はまだされていません。

神経を失った歯は、時間の経過とともに水分を失い、割れやすくなる傾向があります。さらに、虫歯や治療によって歯質が大きく削られているため、構造的にも弱くなっています。強い力が加わると、歯が根元から割れてしまうことも。

こうしたリスクを防ぎ、日常生活で問題なく使い続けるために、歯の中に「土台」を立て、上から「被せ物」を装着して補強します。

支台築造(コア)で土台を作る

根管充填が終わった歯の内部に、柱を立てて補強する治療が「支台築造(したいちくぞう)」です。一般的には「コア」と呼ばれています。

この土台には、3つの重要な役割があります。

- 歯質の補強

残っている歯が薄く、脆くなっているため、内部に頑丈な芯棒を入れて歯が割れるのを防ぎます。 - 被せ物の維持

この後につける被せ物がしっかりと安定し、外れないようにするための基盤となります。 - 根管の再感染防止

根管を封鎖した薬剤の上をさらに密閉し、細菌が再び侵入するのを防ぐ「第二の蓋」としての役割も担います。

土台には主に2種類あり、ファイバーコアはしなやかで歯が割れにくく見た目も自然です。

一方、メタルコアは強度は高いですが、歯根が割れやすく審美性や金属アレルギーの懸念があります。選択は歯の状態や位置によって決まります。

被せ物(クラウン)で最終的に保護

頑丈な土台を立てたら、いよいよ治療の総仕上げです。土台の上から人工の歯である「被せ物(クラウン)」を装着し、歯の機能と見た目を回復させます。

被せ物の役割は、単に「見た目を良くする」「噛めるようにする」だけではありません。最も重要な役割は、脆くなった歯を全体的に覆い、歯が割れるのを防ぐことにあります。

この保護効果を最大化するために、「フェルール」という構造が重要になります。これは、被せ物が残っている歯質を、まるで樽のタガ(帯)のように全周ギュッと抱え込む構造のことです。

フェルールが確保されていることで、噛む力が分散されやすくなり、歯根への負担を軽減できると考えられています。そのためには、精密な型取りと歯にしっかり適合する被せ物の製作が重要です。

被せ物には保険・自由診療でさまざまな素材があり、見た目や耐久性、費用に違いがあります。自由診療のセラミックやジルコニアは自然な見た目で汚れもつきにくく、保険診療の金属やCAD/CAM冠は費用を抑えられますが、見た目や強度に限界があります。

被せ物と噛み合わせの調整が終われば治療は完了です。長く使うためには、自宅でのケアと定期的な受診が大切です。

根管治療後に使う被せ物の種類については下記の記事も受診の参考にご覧ください。

まとめ

今回は、根管治療の初回から完了までの流れについて、詳しく解説しました。

一見、複雑で時間のかかる治療に思えるかもしれません。しかし、この丁寧なステップの一つひとつが、細菌による感染を根本から取り除き、抜歯を回避してあなたの大切な歯を救うために不可欠なのです。

治療の成功は、根管内をいかに無菌化し、再び細菌が入り込まないように隙間なく封鎖できるかにかかっています。そして、治療後の歯を長持ちさせるためには、頑丈な土台と適切な被せ物で歯を守ることが何よりも大切です。

根管治療は、歯の未来を左右する精密な治療です。もし、ご自身の歯のことで気になる症状があったり、治療について不安な点があったりする場合は、決して放置せず、まずはかかりつけの歯科医師に気軽に相談してみてください。

根管治療については下記の記事でも詳しく解説しています。

根管治療の関連コラム

マイクロスコープ歯科治療のメリット・費用・リスクを解説|根管治療の再発防止から審美治療まで

あなたは今、「何度も治療しているのに再発してしまう」「この歯はもう諦めるしかないのか」という深い悩みや、「せっかく自費で治療するなら、一番長持ちする方法を選びた...

【医師監修】根管治療後に使う被せ物の種類には何がある?それぞれの特徴や費用を解説

根管治療をした後は、歯や神経を守るために被せ物をします。被せ物にはいくつか種類があり、特徴や保険適用となるのか、費用などが異なります。この記事では、保険・自費合...

【医師監修】MTAセメント治療の費用はいくらかかるのか?保険適用と自由診療の違いを徹底解説

歯科医療の進歩により、従来なら抜歯しか選択肢がなかった歯も「MTAセメント治療」という方法で救える可能性が大きく広がっています。しかし、「MTAセメント治療はど...

【医師監修】根管治療後に再発するケースとは?原因や治療法を解説

一度治療を終えたはずの歯が、また痛みだして、「治療がうまくいかなかったの?」と、不安な気持ちになっていませんか。歯の根の神経を取り除く根管治療は、歯を残すための...

根管治療でおすすめの歯科医院

【座間市・精密根管治療】再発を防ぎ歯を残すマイクロスコープ|相武台ゆうデンタルクリニック

「治療したのに歯の痛みが引かない」「歯の神経を抜く治療が必要と言われた」神奈川県座間市で根管治療を受けるなら、無駄に歯を削らない・神経をなるべく抜かない精密治療...

【再発を防ぐ】盛岡市の根管治療|歯を残すなら日本顕微鏡歯科学会・認定指導医在籍のたかデンタルクリニックへ

「他の歯科医院で抜歯しかないと言われた」「痛みが治らない……もしかして治療に失敗した?」岩手県盛岡市で、ご自身の歯をできる限り残したい方、根管治療を繰り返してい...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック

横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...

【指導医監修】治療した歯がズキズキ痛い原因と対処法|再発を防ぐマイクロスコープ

「ズキズキと脈打つような歯の痛みをなんとかしたい」「以前治療した歯が痛い……もしかして失敗した?」当記事では、治療した歯が痛くなる原因、【治療後すぐ】【しばらく...