日常生活で気をつける必要がある口臭。

相手の口臭が気になって話がしにくい、自分に口臭があるか気になる、という人は多いかと思います。

口臭の原因は、食べ物によるものや、歯周病や、などいくつかありますが、今回は臭い玉(膿玉)についてお伝えしていきます。

しっかりと口腔ケアを行い、定期検診で歯周病の予防を行っても口臭が消えない方は、臭い玉が原因かもしれないので最後まで読むことをおすすめします。

目次

まずは口臭となる原因を知ろう

口臭の原因はいくつかあります、それぞれ原因ごとに解決法が異なります。

まずは、口臭の原因にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

生理的な口臭

誰でもある程度の生理的な口臭ははあります。

生理的な口臭は、食べ物や、唾液の量などで変わってきます。

そこまで気にしすぎる必要がないのですが、気になる人は口腔ケアや口臭対策グッズを使うとよいでしょう。

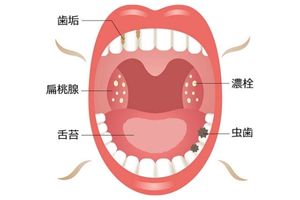

舌苔

強い口臭を引き起こすと言われているのが舌苔(ぜったい)です。

舌苔とは、舌の表面についた食べカスや細菌のカスの事で、細菌がタンパク質を分解して出すガスが口臭の原因になります。

舌苔は誰にでもあるのですが、ストレスや体調不良のときは普段よりも多く発生している場合には、口臭も強くなります。

歯周病

歯周病は、歯周病患者特有の口臭を引き起こします。

歯周病になっている人は、歯周病菌の数が一般の人よりも多くなるので、少し離れて位置からでも特集の口臭を感じることができます。

歯周病は、口臭だけではなく、そのままにしておくと歯を喪失する危険性があるので歯科医院での治療が必要です。

内臓疾患

消化器に疾患がある場合にも口臭を引き起こすことがあります。

それぞれ疾患ごとに匂いや対処法もことなるので内科にて検査をする必要があります。

臭い玉(膿栓)

臭い玉(膿栓)も、口臭の原因と言われています。

臭い玉(膿栓)とは、喉の奥にある口蓋扁桃にある窪みに溜まった細菌や白血球の死骸や食べかすの汚れです。

臭い玉(膿栓)は、なんらかの理由で炎症が起きた場合に発生することがあり、口臭の原因になります。

臭い玉(膿栓)を取り出す方法

臭い玉(膿栓)を取り出す方法についても見ていきます。

臭い玉(膿栓)は、炎症がおさまり、食事などの刺激で自然に取れるのですが、口臭が気になるという人は以下の方法を試すと良いでしょう。

ただし以下の方法を試す際は、扁桃を傷つけないように注意してください。

うがいで取り出す

口を大きくあけて声を出しながらうがいをすることで喉が振動します。

その刺激で臭い玉が取れることがあります。

一度で取れない場合は繰り返し行うと良いでしょう。

シャワーやウォーターピックを当てて水圧で取る

口を開けて扁桃にシャワーやウォーターピックをあてて洗うことで臭い玉を取ることもできます。

行う際は、うがいと併用することで臭い玉が取れる可能性が高くなります。

耳鼻咽喉科で取ってもらう

耳鼻咽喉科では、臭い玉を取ってもらうことが可能です。

専門家が直接臭い玉を除去してくれるので確実かつ、扁桃を傷つける心配がありません。

臭い玉(膿栓)が取れるタイミングとは

普通に生活していても臭い玉が自然に取れるタイミングがあります。

うがいをしているとき

声をだしてうがいをしたときに臭い玉が自然に取れることがあります。

食事を飲み込んだとき

食事を飲み込んだときに、臭い玉が食べ物にくっついてそのまま飲み込んでしまうことがあります。

飲んでも特に体への害はありません。

咳やくしゃみをしたとき

大きな咳やくしゃみした拍子に、臭い玉が取れることがあります。

臭い玉(膿栓)を作らないようにする予防法

日常生活をしていて扁桃の炎症を完全に予防することは難しいのですが、以下のことに気をつけることで予防をすることができます。

鼻呼吸にする

口で呼吸をすると、口の中が乾燥してしまい臭い玉ができやすくなってしまいます。

鼻呼吸にすることで、乾燥を防ぐことができるので臭い玉を予防できます。

また、鼻毛がフィルターの役割を果たすので炎症そのものも予防可能です。

こまめにうがいをする

こまめにうがいをすることで、口の中の乾燥を防ぎ、扁桃についた細菌を洗い流すことができます。

臭い玉を作らないためには、頻繁にうがいをすることが大切です。

扁桃腺を除去する

耳鼻咽喉科で、臭い玉を作り出す扁桃腺そのものを除去することも可能です。

あまりにも頻繁に扁桃腺が腫れて辛かったり、臭い玉が気になって仕方がない方は、専門家に相談するようにしましょう。

生理的な口臭

誰でもある程度の生理的な口臭ははあります。

生理的な口臭は、食べ物や、唾液の量などで変わってきます。

そこまで気にしすぎる必要がないのですが、気になる人は口腔ケアや口臭対策グッズを使うとよいでしょう。

舌苔

強い口臭を引き起こすと言われているのが舌苔(ぜったい)です。

舌苔とは、舌の表面についた食べカスや細菌のカスの事で、細菌がタンパク質を分解して出すガスが口臭の原因になります。

舌苔は誰にでもあるのですが、ストレスや体調不良のときは普段よりも多く発生している場合には、口臭も強くなります。

歯周病

歯周病は、歯周病患者特有の口臭を引き起こします。

歯周病になっている人は、歯周病菌の数が一般の人よりも多くなるので、少し離れて位置からでも特集の口臭を感じることができます。

歯周病は、口臭だけではなく、そのままにしておくと歯を喪失する危険性があるので歯科医院での治療が必要です。

内臓疾患

消化器に疾患がある場合にも口臭を引き起こすことがあります。

それぞれ疾患ごとに匂いや対処法もことなるので内科にて検査をする必要があります。

臭い玉(膿栓)

臭い玉(膿栓)も、口臭の原因と言われています。

臭い玉(膿栓)とは、喉の奥にある口蓋扁桃にある窪みに溜まった細菌や白血球の死骸や食べかすの汚れです。

臭い玉(膿栓)は、なんらかの理由で炎症が起きた場合に発生することがあり、口臭の原因になります。

臭い玉(膿栓)を取り出す方法

臭い玉(膿栓)を取り出す方法についても見ていきます。

臭い玉(膿栓)は、炎症がおさまり、食事などの刺激で自然に取れるのですが、口臭が気になるという人は以下の方法を試すと良いでしょう。

ただし以下の方法を試す際は、扁桃を傷つけないように注意してください。

うがいで取り出す

口を大きくあけて声を出しながらうがいをすることで喉が振動します。

その刺激で臭い玉が取れることがあります。

一度で取れない場合は繰り返し行うと良いでしょう。

シャワーやウォーターピックを当てて水圧で取る

口を開けて扁桃にシャワーやウォーターピックをあてて洗うことで臭い玉を取ることもできます。

行う際は、うがいと併用することで臭い玉が取れる可能性が高くなります。

耳鼻咽喉科で取ってもらう

耳鼻咽喉科では、臭い玉を取ってもらうことが可能です。

専門家が直接臭い玉を除去してくれるので確実かつ、扁桃を傷つける心配がありません。

臭い玉(膿栓)が取れるタイミングとは

普通に生活していても臭い玉が自然に取れるタイミングがあります。

うがいをしているとき

声をだしてうがいをしたときに臭い玉が自然に取れることがあります。

食事を飲み込んだとき

食事を飲み込んだときに、臭い玉が食べ物にくっついてそのまま飲み込んでしまうことがあります。

飲んでも特に体への害はありません。

咳やくしゃみをしたとき

大きな咳やくしゃみした拍子に、臭い玉が取れることがあります。

臭い玉(膿栓)を作らないようにする予防法

日常生活をしていて扁桃の炎症を完全に予防することは難しいのですが、以下のことに気をつけることで予防をすることができます。

鼻呼吸にする

口で呼吸をすると、口の中が乾燥してしまい臭い玉ができやすくなってしまいます。

鼻呼吸にすることで、乾燥を防ぐことができるので臭い玉を予防できます。

また、鼻毛がフィルターの役割を果たすので炎症そのものも予防可能です。

こまめにうがいをする

こまめにうがいをすることで、口の中の乾燥を防ぎ、扁桃についた細菌を洗い流すことができます。

臭い玉を作らないためには、頻繁にうがいをすることが大切です。

扁桃腺を除去する

耳鼻咽喉科で、臭い玉を作り出す扁桃腺そのものを除去することも可能です。

あまりにも頻繁に扁桃腺が腫れて辛かったり、臭い玉が気になって仕方がない方は、専門家に相談するようにしましょう。

予防歯科の関連コラム

口の中がねばつく原因と対処法・予防法

「口の中がネバネバする」「朝起きたとき口がベタつく」そんな不快感を感じることはありませんか?口腔内のねばつきは誰もが経験する症状ですが、その原因や対処法について...

【医師監修】電動歯ブラシの正しい磨き方

手磨きだけではきちんと磨けているのか心配、歯周病の予防には超音波ブラシがいいと聞いた、などの理由から、最近では電動歯ブラシの人気が高まっています。高い清掃能力を...

【医師監修】 歯槽膿漏に効果あり?どんな歯磨き粉を選べばいいのか

最近、テレビ番組の医療特番などで「歯科」についての特集を目にすることが多くなってきたように感じませんか。その中で「歯周病」や「歯槽膿漏」といった言葉を耳にする機...

【医師監修】歯石取りのデメリットとメリット

そもそも歯石って?歯垢との違いとは 歯石とは、歯垢が石のように固くなって歯の表面にこびりついたものです。時間の経過と共に、磨き残された歯垢に唾液中のカ...