「根管治療」とは、深い虫歯になった歯の神経や根っこの感染を除去し、天然の歯を残すための治療法です。

保険診療の場合は数千円からと費用を抑えられますが、治療内容には制限があります。一方で自由診療は費用はかかるものの、高精度な設備や材料で歯の寿命を左右する成功率を大きく高めることができます。

今回は保険診療と自由診療の費用と成功率の違いを比較し、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

症状や予算、ライフスタイルに合わせて選択するための参考にしてください。

根管治療とは?

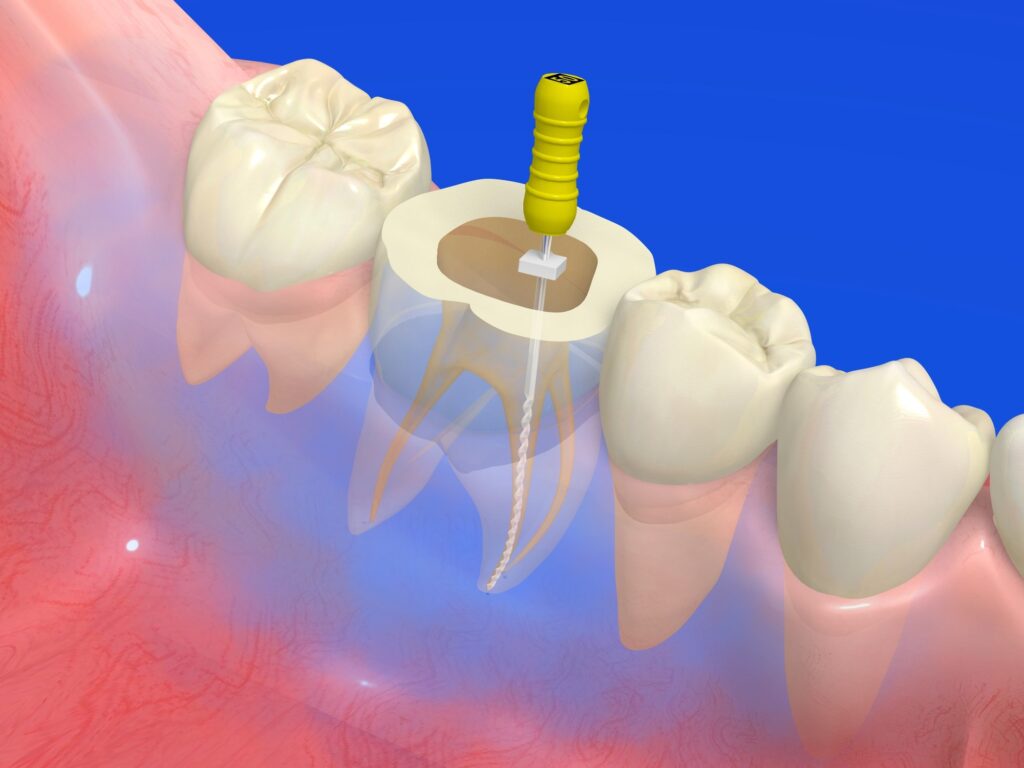

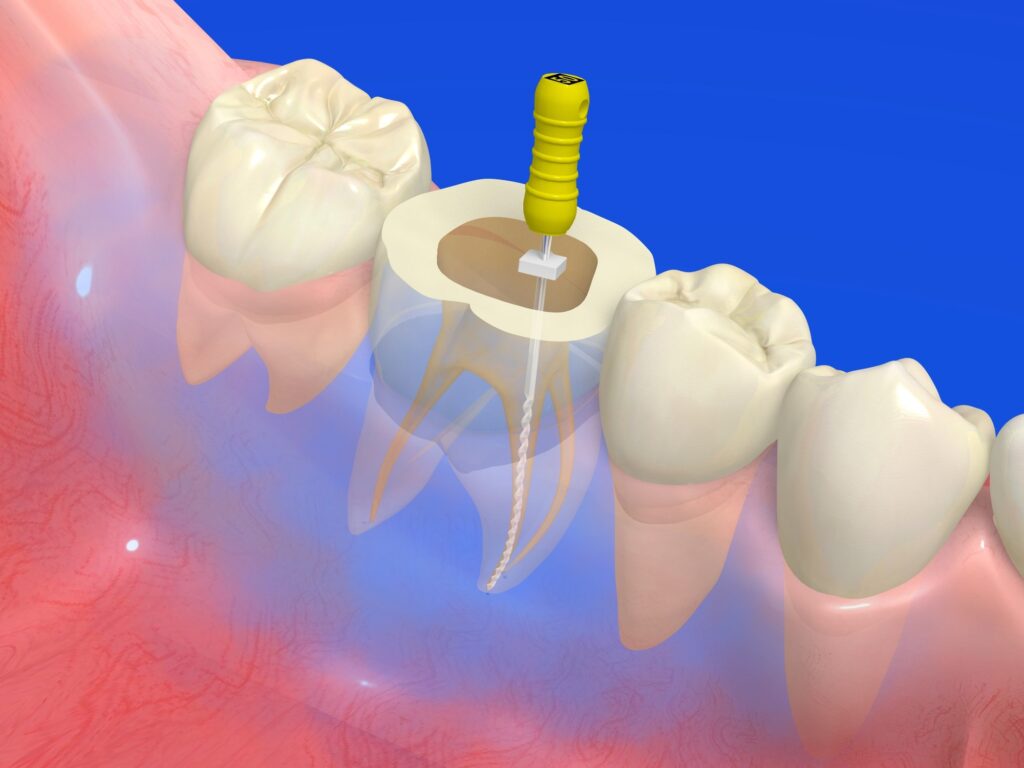

虫歯が歯の神経まで到達したときや、外傷によって神経が感染したときに行う治療を「根管治療」といいます。歯科医院では「歯の根っこの治療」と説明されることもあります。

治療方法は主に2種類あります。ひとつは「抜髄(ばつずい)」です。

歯髄(しずい)と呼ばれる歯の内部にある神経や血管などを取り除き、再感染を防ぐためにゴム状の材料で歯の内部(根管内)を完全にふさぎます。

ふたつめは「感染根管治療」と呼ばれ、再感染や症状の悪化などによって歯の神経が死んでしまったときに行います。

神経は死んでしまうと免疫力を失い、有害な細菌を抑えられなくなります。そのため治療を進めても効果が出にくく、抜髄よりも治療に時間やコストがかかる場合があります。

根管治療の費用と成功率のちがい

根管治療は、健康保険が適用される保険診療だけでなく、精密な治療を行う自由診療(自費診療)を選択するという方法もあります。

費用と成功率のちがいは以下の表をご覧ください。

【根管治療の費用の目安と成功率】

| 保険診療 | 自由診療 |

| 前歯の治療費 | 3,000円 | 50,000~100,000円 |

| 奥歯の治療費 | 5,000~7,000円 | 100,000~150,000円 |

| 治療の成功率 | 30~50%程度 | 90%以上 |

治療費や成功率は目安であり、実際の症状や処置によって異なります。

保険診療の根管治療の特徴

保険診療を選択する場合、自己負担額は1~3割となり、根管治療の費用を抑えることが可能です。

ただし、1回の治療時間は15~30分と決まっており、使える材料や設備にも制限があります。

自由診療と比べると治療回数(通院回数)が多くなることと、成功率が低い点がデメリットです。

なお、東京科学大学(旧:東京医科歯科大学)が2011年に公表した調査では、従来の保険治療での根管治療の成功率は30~50%でした。

自由診療の根管治療の特徴

自由診療の根管治療は、全額自己負担なので保険診療よりも費用が高くなりますが、成功率は90%以上と非常に高い水準です。

なぜなら、1回60~120分と治療時間を確保できるため、時間をかけた精密な処置が可能になるからです。

そのため治療回数(通院回数)が保険診療よりも少なくなります。

さらに、肉眼では取り残していた部分まで見える「マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)」や、治療中に唾液の侵入を防ぐ「ラバーダム」、高い抗菌性と封鎖性を持つ「MTAセメント」を使用することで、再発を防止し成功率を高めています。

根管治療の費用を安く抑える方法

「自分の歯を残したい」「歯を抜きたくない」と考えるのは当然ですが、治療費や通院費の負担を減らすことも重要ですよね。

しかしながら、ご自分の大切な歯を長く使うには、目先の安さだけで治療法や歯科医院を選択するべきではありません。

保険診療と自由診療のどちらを選択するとしても、根管治療の費用の負担を抑えることは可能なので、以下の4つの方法を参考にしてください。

早めに受診する

まずは早めの受診が不可欠です。虫歯や歯の痛みを放置して症状が悪化すれば、それだけ治療も複雑になり、保険診療だとしても費用がかさみます。

歯に違和感があれば、早急に歯科医院を受診しましょう。

また定期健診も長期的にみればコストの削減につながります。歯科医院で検診を受けることで、歯科医が異変に気付き早期に対処してくれるでしょう。

複数の歯科医院を比較する

根管治療の費用は、医院や地域によって異なります。特に自由診療の場合は、医師の専門性や高性能な設備が導入されているかなどによって大きく差が出ます。

可能な限り、複数の歯科医院の見積もりをとるのがおすすめです。費用と治療内容のバランスを検討しましょう。ただし、たとえ費用が安くても治療の質が下がるリスクがあるため、医師の実績や経験、専門性などもチェックする必要があります。

設備が整った歯科医院で治療を受ける

マイクロスコープやラバーダム、歯科用CTといった高性能な設備が整っている歯科医院では、より精密な治療が可能です。

根管治療は難しい治療のため再感染の可能性が高く、初回の処置が非常に重要です。

高度な設備で治療を受けることで初回の成功率を上げ、結果的に再発を防ぐ可能性が高まります。また、通院回数を減らせるので、交通費や通院時間といった間接的な節約にもつながります。

医療費控除を申請する

根管治療の費用を直接的に安く抑える方法ではありませんが、医療費控除の申請によって、税金の支払い額を抑えることが可能です。

医療費控除とは、年間の医療費の支払い額が10万円(総所得金額が200万円以下の方は所得の5%)を超えた場合、超過金額を所得から差し引くことができる税制度です。

確定申告が必要ですが、医療費控除により所得税や住民税が安くなります。

医療費控除の対象となる費用

「根管治療の費用(病院で実際に治療でかかった費用)」と「病院までの公共交通機関の交通費」が医療費控除の対象です。

また、医療費控除では、同一生計の家族の医療費も合算して申請が可能です。

同一生計とは、同居・別居は関係なく、生活費を共有している家族を指します。

医療費控除の計算方法について詳しくは、国税庁HPをご覧ください。

医療費控除の対象とならない費用

医療費控除の対象となるのは、実際にかかった治療費と公共交通機関の交通費のみです。

歯のホワイトニングなどの美容目的、症状がない場合の検査費用、予防を目的にした費用は医療費控除の対象にはなりません。

また、交通費について、自家用車を使用した場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象外です。

ただし、バスや電車などの公共交通機関が利用できない場合、タクシー代は控除の対象となります。

根管治療のメリットとデメリット

ここからは、保険診療と自由診療のそれぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

保険診療のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

| 治療費を抑えられる | 治療の成功率が低い |

| どの歯科医院でも同じ治療が受けられる | 治療内容に制限がある |

| 1回の診療時間が短い | 通院回数が多い |

費用を抑えたい場合は、保険診療がおすすめです。1回の診療時間は15~30分程度です。

ただし通院回数は5回以上になることが多く、通院期間も長くなります。治療が長引けば患者さんの負担になり、治療の期間が空いてしまうと再感染や菌が増殖するリスクが高まることもあるでしょう。

さらに、保険診療での成功率は30~50%と低いことが大きなデメリットです。

成功率の低さには、治療内容の制限が関係しています。

マイクロスコープやラバーダムといった根管治療の成功率を上げるための設備や資材の使用は、保険診療では認められていません。

またそれらは導入費用がかかり、使いこなすためのハイレベルな技術の取得も必要になりますが、医師にその余裕がないのが現状です。

そのため保険診療では、精密な設備や高度な技術での治療が受けられず、使える素材も制限されているのです。

自由診療のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

| 再発の可能性を下げられる | 治療費が高額になる |

| 精密な設備と高度な技術が適用される | 歯科医院が限られている |

| 通院回数は2~3回、約1か月で終えられる | 1回あたり60~120分の長い治療時間 |

自由診療では、保険診療よりも費用はかさみますが成功率が高められます。

アメリカの調査によると、しっかりと治療時間が確保され、精度の高い治療内容と材料での成功率は80~90%といわれています。

根管治療の流れ・治療の詳細

最後に保険診療と自由診療の治療内容の違いをご紹介します。

まず、根管治療が必要な段階では以下のような症状が見られます。

慢性期

・普段、痛みはないが体調が悪いときや疲労がたまると痛みが生じる

・歯肉が腫れたり、膿が出ていたりする

・咀嚼すると違和感がある

急性期

・何もしなくても歯にズキズキと脈を打つように痛みが走る

・痛み止めを飲んでも効果がない

・歯が痛み、微熱がある

上述の症状まで進行してしまうと自然治癒はしないので、早急に歯科医院を受診しましょう。

根管治療が始まると、まずレントゲンやCTで根管内部を確認し、細菌がどこまで感染しているのかを把握します。

次に感染した歯髄を取り除きます。このとき、根管内を専用の器具で清掃し、細菌を徹底的に除去します。

無菌化が確認できたら薬剤を詰めて密封します。最後に歯の形を整えるための被せ物を装着して完了です。治療期間や通院回数は、症例や保険診療と自由診療でも異なります。

保険診療の治療内容

基本的な内容がメインで、高度な技術や精密さが求められる治療は含まれない場合が多いです。

| 項目 | 内容 |

| レントゲン撮影 | 目視では根管の状態が確認できないため、レントゲン撮影をします。 |

| 虫歯の治療・抜髄 | 虫歯を削り、感染した歯髄を取り除きます。 |

| 根管の清掃・消毒 | リーマーを使い、根管内部の細菌の除去を行います。根管の清掃後は内部に薬液を入れて消毒(貼薬)。清掃と貼薬を繰り返し行います。 |

| 根管充填 | 内部がきれいになったことが確認できたら、抗生剤や殺菌効果がある薬を入れてフタをします。保険診療ではガッタパーチャと呼ばれるゴムの材料が一般的ですが、殺菌効果がなく密閉力も低いため、再感染を引き起こすリスクがあります。 |

| クラウン(被せ物)の装着 | 経過観察後、被せ物でフタをします。保険診療では、銀歯、硬質レジン、硬質レジン前装冠といった素材が使われます。 |

根管の清掃・消毒では、貼薬と清掃を繰り返し行うために何度も通院しなければなりません。

またリーマーでの細菌の除去では、根管の細部まで肉眼では見えず、歯科医の経験をたよりにほぼ手探りで治療をします。

そのため完璧に細菌が除去できないパターンが多く、再感染の可能性が高まります。

自由診療の治療内容

自由診療では基本的な流れは保険診療と大きく変わりませんが、下記のような治療も受けられます。精密な設備と高度な技術が「可視化」「徹底した衛生管理」「精密な治療」を叶えることで、成功率を上げてくれます。

| 項目 | 内容 |

| CT撮影 | 根管内は入り組み、人によって形状が異なるので、CT撮影で根管の構造と病巣を正確に把握します。レントゲン撮影では確認できないところまでチェックします。 |

| ラバーダムで治療中の細菌を防ぐ | 治療しない歯をラバーダムで完全に覆うことで、細菌を含んだ唾液による感染を防ぎます。保険診療でラバーダムを使用している歯科医院はほとんどありません。 |

| マイクロスコープで細部を確認 | 肉眼の約20倍まで拡大できる装置で、根管内部を確認しながら歯を削り、細菌を最大限に取り除きます。また治療後に痛みを繰り返す場合、マイクロスコープによって原因を特定できます。 |

| ニッケルチタンファイルで病巣を除去 | 柔軟性の高いファイル(清掃器具)で、複雑な根管の形状に合わせながら治療が可能です。メインとなる根管から木の枝のように分かれた管(側管)は、細菌の見落としが多い場所です。ニッケルチタンファイルであれば、側管まで到達可能です。 |

| レーザーで殺菌 | ファイルが届かない場所まで殺菌するには、レーザーが効果的です。再発リスクを極限まで抑えます。 |

| MTAセメントを使った根管充填 | 根っこに薬を詰める際、MTAセメントが使用できます。殺菌効果が高く、封鎖性に優れていることなどから、再感染を防ぐことにつながります。 |

| 被せ物の豊富な選択肢 | 被せ物はセラミッククラウンやジルコニアクラウンなど、強度があり審美性の高い被せ物が選べます。保険診療よりも選択肢が充実しています。 |

まとめ:根管治療を受けるならマイクロスコープ導入歯科医院へ

自由診療では、費用がかかるというデメリットはありますが、それだけ十分な時間をかけて丁寧に治療が進められます。

また、通院回数も削減できるので忙しい人には自由診療がおすすめです。設備に関しては導入している歯科医院が限られますが、それだけ専門性が高い治療が受けられます。

さらに根管治療の鍵となるのは、保険診療では使用できないマイクロスコープやニッケルチタンファイルといった高精度な設備や高品質な素材、またそれを扱える医師のハイレベルな技術力です。その分、費用が高くなりますが、再発のリスクを軽減してくれます。

根管治療に不安を抱えている方や過去の治療後に再発を繰り返している方は、一度マイクロスコープを導入している歯科医院を受診してみてはいかがでしょうか。