「歯磨きのとき、歯ブラシに血がにじむことがある」

「マスクの中の自分の口臭が、ふと気になる」

「朝起きると、口の中がネバネバする…」

もしかしたら、あなたもこんな経験があるかもしれません。

これらは、実は私たちの体が出している大切なサイン。

しかし、多くの場合「たいしたことないだろう」と見過ごされがちです。

実は、日本人の成人の約8割がかかっているか、その予備軍といわれる「歯周病」。

この病気の本当に怖いところは、初期にはほとんど自覚症状がないまま、静かに進行していくことです。

まるで「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」のように、気づいたときには歯ぐきが弱り、大切な歯を支える骨までも溶かしてしまう可能性があるのです。

「自分はまだ大丈夫」と思っていませんか?その油断が、将来の健康を左右するかもしれません。

そして、この静かに進行する歯周病の大きな原因の一つであり、予防の鍵を握っているのが、あなたの歯にこびりついているかもしれない「歯石」の存在なのです。

本記事では、なぜ歯石が歯周病予防に不可欠なのか、そして、その重要なケアをより確実に行うための一つの進んだ選択肢について、詳しく解説していきます。

目次

そもそも歯石とは?

食事の食べカスを栄養源に細菌が作るネバネバしたプラーク(歯垢)が、唾液中のミネラルと結合して硬くなったものが歯石です。

例えるなら、お風呂場の排水溝にこびり付いた水垢のようなイメージです。

歯石の厄介な点は、大きく分けて二つあります。

一つは、その名の通り「石」のように硬く、歯の表面に強力にこびり付いてしまうこと。

一度形成されてしまうと、毎日の歯ブラシやデンタルフロスだけでは、まず取り除くことができません。

歯の表面はもちろん、特に歯周ポケットと呼ばれる歯と歯ぐきの間の溝にできやすく、肉眼では見えにくい場所で静かにその勢力を広げていきます。

もう一つの厄介な点は、歯石の表面がザラザラしていることです。

この粗雑な表面は、まるで細菌たちにとって格好の「すみか」。

新たなプラークが付着しやすく、細菌がさらに繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。

つまり、「プラークが歯石になり、その歯石がさらにプラークを呼び寄せる」という悪循環を生み出してしまうのです。

ですから、歯石は単なる「歯の汚れ」というよりも、「細菌がぎっしり詰まった硬い塊」であり、「細菌の要塞」とも言えるでしょう。

なぜ歯石が歯周病を引き起こすのか?

歯石の表面はザラザラしているため、プラーク(歯垢)がより付着しやすくなります。

このプラーク中の細菌が歯茎に炎症を起こし(歯肉炎)、さらに進行すると歯を支える骨を溶かす歯周病へと繋がるのです。

つまり、歯石自体が直接的に歯周病を引き起こすわけではありませんが、プラークの温床となることで歯周病を引き起こす原因となります。

詳しく3つのステップで見ていきましょう。

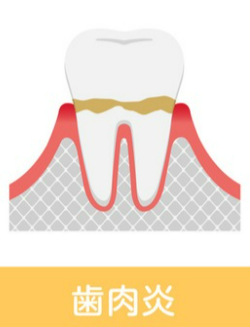

ステップ1:歯ぐきの炎症(歯肉炎)

歯周病菌の毒素によって、歯ぐきは炎症反応を起こします。

これが「歯肉炎(しにくえん)」と呼ばれる状態で、歯周病の初期段階にあたります。

この時期には、以下のような症状が現れることがあります。

・歯ぐきが赤く腫れる

・歯磨きのときに出血しやすくなる

・歯ぐきがムズムズする、軽い痛みを感じる

しかし、この歯肉炎の段階では、まだ痛みなどの自覚症状が軽いため、「少し疲れているのかな?」「歯ブラシの力が強すぎたかな?」などと見過ごされがちです。

この時点では、まだ歯を支える骨(歯槽骨:しそうこつ)への影響はありません。

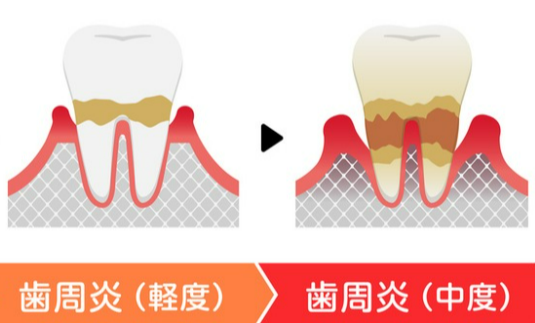

ステップ2:歯周ポケットの深化と炎症の拡大(軽度~中等度歯周炎)

歯肉炎が進行すると、歯と歯ぐきの間の溝、いわゆる「歯周ポケット」が徐々に深くなっていきます。

健康な歯ぐきの溝は1~2mm程度ですが、炎症が進むとこれが4mm、5mmと深くなり、歯石やプラークがさらに奥へと侵入しやすい環境を作り出してしまいます。

深くなった歯周ポケットの内部は、酸素が届きにくい環境です。

このような場所を好む、より悪性の歯周病菌が繁殖し始め、毒素を出し続けることで、炎症は歯ぐきのさらに深部へと広がっていきます。

この歯周ポケットの奥深くは、まさに細菌にとっての聖域となり、通常のケアではなかなか手が届きません。

ステップ3:歯を支える骨(歯槽骨)の破壊(中等度~重度歯周炎)

そして、ついに炎症の波は、歯を顎の骨に固定している重要な組織、つまり歯を支える土台である「歯槽骨」にまで到達します。

歯周病菌の出す毒素や、それに対する体の過剰な免疫反応によって、この歯槽骨が徐々に溶かされて破壊されていくのです。

これは、家を支える基礎が腐食していくようなものです。

歯槽骨が溶けてしまうと、歯は支えを失い、グラグラと動揺し始めます。

食事の際に物が噛みにくくなったり、歯が浮いたような感覚を覚えたりするようになります。

さらに、近年の研究では、歯周病は単にお口の中だけの問題に留まらないことが分かってきました。

歯周病菌やその毒素が血管を通って全身に回り、糖尿病や心臓病といった全身疾患のリスクを高める可能性も指摘されています。

このように、一見ただの汚れに見える歯石が、実は歯ぐきの炎症を引き起こし、静かに歯を支える骨を溶かし、最終的には大切な歯を奪い、さらには全身の健康にまで影響を及ぼす可能性を秘めているのです。

歯石除去が歯周病予防の最重要ポイントである理由

一度硬い「歯石」となってしまうと、ご自身の力だけで取り除くことはできません。

日々の丁寧な歯磨き(セルフケア)は、プラークコントロールの基本であり非常に重要ですが、歯周病予防においては、以下2つアプローチが不可欠です。

- 日々のセルフケアでプラークを徹底的に除去し、新たな歯石の形成をできる限り抑えること。

- そして、それでも付着してしまった歯石を、定期的に専門家の手で完全に除去すること。

特に後者の「専門家による歯石除去」は、歯周病菌の要塞を破壊し、お口の中をリセットする、まさに歯周病予防のスタートラインであり、かつ継続的に不可欠な最重要ポイントなのです。

では、その重要な歯石除去を、より確実に、より精密に行うにはどうすれば良いのでしょうか? その答えの一つが、次にご紹介する進んだ歯科医療技術に隠されています。

プロによる歯石除去:より確実な効果を求めるなら?

近年、より精密で確実な歯石除去を実現するために注目されているのが「マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)」です。

通常、歯科医院で行われる歯石除去の方法は、「スケーリング」と呼ばれ、超音波スケーラーや手用スケーラーといった専用の器具を使って行われます。

これらは効果的な手段ですが、歯周ポケットの奥深くや、歯根の複雑な形態をした部分に潜む微細な歯石は、時として肉眼だけでは捉えきれないことがあります。

つまり、どれだけ熟練した歯科医師や歯科衛生士であっても、「見えない」という限界が存在するのです。

そこで、注目されたのが冒頭でもお話した「マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)」なのです。

マイクロスコープとは?

マイクロスコープは、術野(治療する部分)を最大で20倍以上にまで拡大し、さらに明るい光で照らし出すことができる歯科用の顕微鏡です。

以下、マイクロスコープの画像になります。

これにより、これまで肉眼では確認することが難しかった微細な歯石、プラークの取り残し、歯根表面の微細な凹凸などを、まるで目の前にあるかのように鮮明に「見える化」することができます。

マイクロスコープを用いた歯石除去の4つのメリット

1つ目:圧倒的な「見える」精度

肉眼やルーペ(拡大鏡)では見逃してしまうような、ほんのわずかな歯石も見逃さず、徹底的に除去することが可能になります。これにより、「手探り」ではなく「見て確認しながら」の確実な処置が実現します

これにより、「手探り」ではなく「見て確認しながら」の確実な処置が実現します

2つ目:負担が少ない治療

必要な部分だけをピンポイントで処置できるため、健康な歯ぐきや歯質へのダメージを最小限に抑えることができます。

これにより、治療後の痛みや不快感が軽減されることも期待できます。

3つ目:再発リスクの低減

歯石の取り残しが少なくなることで、歯周病の再発リスクを大幅に低減させることが期待できます。

根本原因をより確実に除去できるため、長期的なお口の健康維持に繋がります。

4つ目:複雑なケースへの対応力向上

深い歯周ポケットや、複雑な形態をした歯の根、分岐部(歯の根が分かれている部分)など、従来は処置が困難だった部位の歯石除去も、マイクロスコープがあればより精密に行うことが可能です。

もちろん、マイクロスコープを用いた治療は、特別な設備と高度な技術を要するため、全ての歯科医院で受けられるわけではありません。

しかし、「できる限り歯石の取り残しを防ぎたい」「より質の高い予防歯科を受けたい」とお考えの方にとって、マイクロスコープは非常に有効な選択肢となるでしょう。

期待できる効果は、従来の歯石除去のメリットに加え、より高い「確実性」と「精密性」、そしてそれによる「再発防止効果の向上」です。