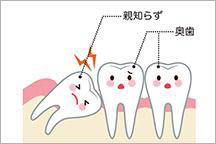

親知らずは、20歳前後で生えてきます。

まっすぐに生えてくればよいのですが、生える際に痛みや腫れがあったり、汚れが溜まって虫歯になった場合は抜かなくてはいけません。

多くの方は、親知らずを抜いた後、痛みや腫れが出るのか、どのような食事をとればよいのかわからなく、不安かと思います。

今回は、親知らず抜歯後の食事について注意すべきことをお伝えしていきます。

抜歯直後の食事の注意点

まずは抜歯直後の食事の注意点についてお伝えしていきます。

抜歯直後は出血が治まりきっていなかったり、麻酔が効いているので、食事は避けるようにしましょう。

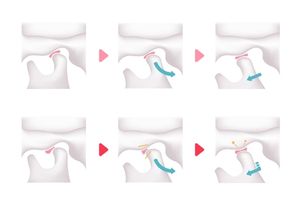

抜歯を行った後、傷口を血液が覆いそれが固まって餅のようになります(血餅)。

血餅には傷口を覆うことで、外部からの刺激を防いだり、さらなる出血を抑える効果があります。

血餅で傷口を覆い内部で損傷を治癒します。

抜歯直後に食事を行ってしまうと血餅が剥がれてしまい、出血や痛みを引き起こすことがあるので食事をするのは避けてください。

血餅は強いうがいでも取れてしまうので気をつけましょう。

また、抜歯後は麻酔が効いているので、歯を抜いた側の感覚がありません。

感覚がないので、熱いものに気がつかないで火傷をしたり、頬を噛んでしまったりするので、麻酔が効いているうちは食事をしないようにしましょう。

麻酔の効いていない側は感覚があるので、食事をしようと思えば出来るのですが、避けるのが懸命です。

痛み止めをそのまま飲むと胃が荒れてしまう、などの理由でどうしても食事をしなくてはいけない場合は、ゼリー状栄養食品など、噛まなくても良いものにしてください。

麻酔が切れた後の食事の注意点

麻酔が切れて口の中の感覚が戻ってきたら食事をしても大丈夫です。

ただし、まだ傷口は安定しておらず血餅が剥がれやすくなっているので注意しましょう。

噛みごたえのあるものや、粘着質の物を食べてしまうと、食べている途中で血餅が剥がれてしまい出血を引き起こす可能性があります。

なるべく噛まなくて済むもの、おかゆや柔らかく茹でた麺類などの炭水化物、豆腐や煮豆などのタンパク質を取るようにしてください。

プロテインやゼリー状栄養食品も良いでしょう。

抜歯していない側の歯を使い、なるべく食べ物が抜歯した方にいかないようにしながら食事をしましょう。

目で見て傷口が落ち着いてきているようであれば、徐々に好きなものを食べるようにしても大丈夫です。

抜歯後数日~数週間の食事について

抜歯後数日して傷口が落ち着き、痛みや腫れが出ない場合は、普通に食事をしても構いません。

ただし、親知らずの生え方や抜き方によっては当日よりも翌日以降に腫れが出てくる場合があります。

傷口が腫れた場合は、口を開くもの辛いので、ゼリー系栄養食品など口を開いたり動かさなくても良いもので栄養を摂るようにしてください。

近年は、ゼリー系栄養食品を始め、柔らかくても栄養バランスが整った食品が多く売られています。

傷口が腫れた場合でも、数日~1週間で腫れは引いてきます。

腫れが落ち着き、口が問題なく動かせるようであれば徐々に普通の食事に戻すようにしてください。

傷口を直すためにはタンパク質が必要です。普段のよりもタンパク質を意識した食事を摂るようにすれば良いでしょう。

抜歯後の飲酒や喫煙について

抜歯後の飲酒や喫煙は避けるようにしてください。抜歯後、12~24時間は飲酒をしないようにしましょう。

飲酒をすることで血流が良くなり、傷口から再度出血してしまいます。

抜歯後に痛みが出ない場合でも、最低でも抜歯した日、可能であれば数日間はアルコールを控えるようにしましょう。

タバコは、口の中の毛細血管を収縮させ、血流を悪くします。

抜歯後の傷を直すためには、血液は傷口を覆う必要があります。

血流が悪くなった結果、血液が傷口を覆うことができずに骨がむき出しになる「ドライソケット」を引き起こす可能性があるので、喫煙は避けるようにしてください。

ドライソケットが起きてしまうと、抜歯後数日してから強い痛みが出てしまい、歯科医院での対処が必要になります。

抜歯後、傷口を見て、穴が覆われているようでしたらタバコを吸っても構いませんが、傷口に良い行為ではないのでなるべく本数を少なくするなど気をつけるようにしてください。

まとめ

親知らず抜歯後の食事についてお伝えしてきました。

通常の親知らずの抜歯であれば、1週間もしないうちに通常の食事を摂れるようになります。

抜歯当日~数日は柔らかく、口を動かさなくても大丈夫な物を摂り、その後は様子を見ながら徐々に普通の食事に戻していけば大丈夫です。

抜歯後、痛みや腫れが続いたり、なにか不安がある場合は、歯科医院を受診することをおすすめします。

口腔外科の関連コラム

【医師監修】親知らずの抜歯は後遺症が残るリスクも?メリットも考慮して判断を

親知らずを抜歯しようとレントゲンを撮ったら、「リスクが高いかもしれないからCTも撮りましょう」といった説明を受けることがあります。CTは、歯や骨などの詳細な立体...

【医師監修】ドライソケットで痛い!放置せずに治療を

なぜドライソケットになってしまうのかようやく親知らずを抜いて痛みから解放されると思ったのに、抜いた後からどんどんと痛みが増していくことがあります。 それは「ドラ...

【医師監修】 顎が鳴るのはなぜ?顎関節症の可能性も

食事をしている時、あくびをした時などに顎から「カクカク」、「ガクッ」など音がしたことはありませんか?これらの音はクリック音と呼ばれ、顎の関節がずれる時に鳴る音で...

親知らずを抜かなきゃよかったと後悔する前に知っておきたいこと

親知らずと聞くと、必要のない歯というイメージが強いかもしれません。炎症を何度も繰り返したり、歯が顎の骨の中に埋まった状態で生えていたりすると、抜歯治療を選択する...