根管治療はしないほうがいい?メリット・デメリット・リスクを解説

「根管治療は本当に必要?」「治療せずに様子を見るべき?」歯の神経を取り除く根管治療について、疑問や不安を抱える方は多いでしょう。

確かに、治療後の歯のもろさや長期の通院など、考慮すべき点はあります。

しかし、適切な時期に行えば歯を救うかけがえのない治療でもあります。

本記事では、根管治療の必要性と避けるべきケースの両面から、あなたの判断に役立つ情報をお届けします。

根管治療とは?

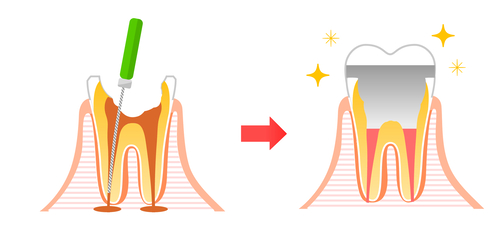

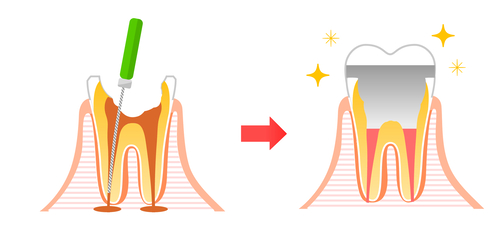

根管治療とは、重度の虫歯や交通事故によるケガなどで、歯の内部にある神経や血管(歯髄)が細菌感染や炎症を起こした際に行われる歯の治療のことです。

歯科医院では「歯の神経の治療」や「歯の根っこの治療」と説明されることもあります。

具体的には、リーマーと呼ばれる治療器具で炎症や感染を起こした歯髄を取り除き、歯の内部を消毒・洗浄した後、特殊な材料で歯の内部(根管内)を密封するという治療方法です。

虫歯が進行すると、歯の内部にある神経組織まで細菌が侵入し、激しい痛みや腫れを引き起こします。

このような状態では、痛み止めや抗生物質の服用だけでは根本的な解決にならず、感染した神経を取り除いて細菌の温床をなくすことが重要な選択肢となります。

重度の虫歯になると、冷たい飲み物や熱い食べ物を口にした際に「ズキーン」と鋭い痛みが走ったり、夜間に眠れないほどの激痛に襲われたり、頬が腫れて噛むと強い痛みが響くといった症状が出ます。

こうした症状がある場合、歯の神経が虫歯菌に感染している可能性が高く、根管治療が必要とされます。

根管とは?

「根管」とは、歯の根の部分にある直径およそ1㎜以下の細い管状の空間のことで、神経や血管などの組織(歯髄)が通っています。

歯科医院でレントゲン写真やCT画像による検査を行うと、歯の根の中を髪の毛のような細い線が走っている様子が確認できるでしょう。

根管は人によって数・形状・位置が異なります。

また、歯によっても根管の構造はさまざまで、前歯では通常1本の根管ですが、奥歯になると2〜4本以上の根管が存在することもあります。

さらに、単純な直線ではなく、途中でカーブしていたり、細かく枝分かれしていたりと複雑な構造であることがほとんどです。

その上、根管の先端の太さは平均0.25mm程度と肉眼での確認が難しいため、根管治療は難易度が高い治療とされています。

よって根管治療をするなら、肉眼のみに頼らず、視野を拡大できるデンタルマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を導入している歯科医院がおすすめです。

根管治療しないほうがいいと言われるのはどうして?

根管治療は、自分の歯を残すため(歯を失わないため)の治療法です。

特に重度の虫歯の場合、治療を行わないでいると、自然と歯が抜けたり、歯がグラグラとして抜歯を避けられない状況に陥ったりします。

歯を失うと、咀嚼機能の低下による認知症等のリスク増加、発音の悪化、審美性(見た目)の悪化などのさまざまな悪影響があります。

健康状態の悪化に加えて、QOL(Quality of Life=生活の質)が低下するのは避けられません。

それなのに「根管治療しないほうがいい」と言われるのは、なぜでしょうか?

根管治療しないほうがいいと言われる理由は、主に「マイクロスコープを使わない保険診療における成功率の低さ(再発率の高さ)」と「代替治療(抜歯+インプラント等)の選択」の2点にあります。

マイクロスコープを使わない根管治療は成功率が低い

東京科学大学(旧:東京医科歯科大学)の調査によると、保険診療における根管治療の成功率は30%~50%です。

つまり、一般的な歯科医院で根管治療を受けた場合、おおむね2人に1人は失敗し、再根管治療が必要になるか、結果として抜歯を避けられないことになります。

「痛みに耐えて長い治療期間をかけたのに抜歯になった」「治療に失敗してより症状が悪化した」といったケースも見られるため、根管治療しないほうがいいといった意見があるのです。

しかしながら、根管治療専門医や大学病院で根管治療を行う場合、自由診療となりますがマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を用いることがほとんどです。

マイクロスコープを使った根管治療の成功率は90%以上というデータがあります。

マイクロスコープは肉眼と比較して20倍以上視野を拡大できるので、細く複雑な構造をしている根管内の精密な治療に適しているのです。

以下は実際に歯科医院でマイクロスコープを使った治療を行っているときの写真です。

このように、マイクロスコープを用いた治療はモニターに患部を映しながら治療を行うこともできるため、より精密な歯科治療を可能とします。

「どうせ失敗するなら根管治療しないほうがいい」と考える方は、マイクロスコープを導入している歯科医院での治療を検討してはいかがでしょうか。

なお、歯根端切除術または大臼歯の根管治療は、マイクロスコープも保険適用となるので参考にしてください。

代替治療(抜歯+インプラント等)の選択

歯や全身の健康状態によっては、「根管治療で無理に歯を残さず抜いたほうがよい」と判断される場合もあります。

マイクロスコープを使った根管治療は、従来の肉眼に頼った治療よりも格段に成功率が高いですが、根管は非常に複雑な構造をしているため成功率は100%ではありません。

ほとんど歯が残っていない状態や、歯がもろくなっている状態だと、治療方法として根管治療が適さない、ということもあるでしょう。

「初めからインプラント治療(他の治療)をやればよかった」といったような意味合いで、「根管治療しないほうがいい」と言われることもあります。

根管治療のデメリット

ここでは、根管治療のデメリットをお伝えします。

歯がもろくなる

根管治療では歯の神経や血管(歯髄)を取り除くため、治療後の歯には栄養分や水分が供給されなくなります。

時間の経過とともに歯の構造が「枯れ木」のような状態になり、徐々にもろく割れやすくなっていきます。

臨床例では、長年使用していた前歯の差し歯が食事中に突然縦に割れてしまい、最終的に抜歯せざるを得なくなったケースがあります。

特に奥歯では硬いせんべいや氷などを噛んだ瞬間に「パキッ」と割れることも珍しくありません。

このリスクを軽減するためには、治療後に歯全体を被せ物(クラウン)で保護したり、柔軟性のあるファイバーコアという支柱を内部に入れたりする対策が有効です。

また、歯の神経を残す「歯髄温存治療」が得意なドクターが在籍する歯科医院で根管治療を受けることもおすすめいたします。

治療回数が多く時間がかかる

根管治療では歯の内部にある根管という非常に細く複雑な形状の空間を丁寧に清掃・消毒する必要があります。

このため一回の治療で完了することは少なく、多くの場合2〜5回以上の通院が必要となります。

また治療の過程で膿が溜まったり、痛みが出現したり、使用する器具が詰まったりするトラブルが発生すると、さらに治療期間が延長されることがあります。

特に奥歯(大臼歯)は複数の根があり内部構造が複雑なため、前歯や小臼歯と比較してさらに治療に時間を要することが一般的です。

虫歯に気づきにくくなる

根管治療によって歯の神経が除去されると、痛みを感じる機能が失われます。

そのため新たに虫歯が発生しても痛みを感じないため、発見が遅れるリスクがあります。

臨床例では、被せ物の下で大きな虫歯が進行し、気づいたときには歯根の奥まで黒く溶けていたというケースなどが挙げられます。

「痛くないから安心」と考えるのではなく、定期的なレントゲン検査や歯科医院でのメンテナンスを継続することが非常に重要です。

根管治療を受けた歯は特に注意深く管理する必要があります。

歯を大きく削る必要がある

根管治療では歯の中心部にある神経(歯髄)を取り出す必要があるため、歯の上部を広く開ける必要があります。

さらに内部の根管を確実に清掃するために、ときとして周辺の健全な歯質も一部削ることになります。

患者からは「虫歯自体は小さかったのに、根管治療後には歯が半分近く削られてしまった」という声も聞かれます。

このように歯の構造が大きく失われると、残った歯が薄くなって強度が低下するため、被せ物(クラウン)で補強する必要が生じます。

これにより追加の治療費用も発生します。

特に神経に近い深い虫歯の場合は、神経を適切に除去するために一度に削る範囲が広くなる傾向があります。

再発する可能性がある

根管の内部は非常に複雑な形状をしており、完全に無菌化することが技術的に難しいため、治療後でも微細な細菌が残存することがあります。

また時間の経過とともに詰め物の劣化や隙間の発生、あるいは歯の微細な亀裂などから細菌が再侵入するケースも報告されています。

特に古い時代(20年以上前)の根管治療は、現在と比較して使用する薬剤の性能や根管充填(詰め物)の密閉精度が低かったため、再感染率が高い傾向にあると指摘されています。

現代の治療技術は向上していますが、完全に再発リスクをゼロにすることは難しい治療法です。

根管治療のメリット

根管治療のメリットをお伝えします。

自分の歯を残すことができる

根管治療の最大のメリットは、感染した歯の神経を取り除きながらも歯の根の部分を保存できることです。

これにより抜歯せずに自分の天然の歯を長期間使い続けることが可能になります。

自分の歯を残せることは、人工物に代替できない価値があります。

インプラントや入れ歯などの人工の歯では、天然歯特有の噛み心地や感覚を完全に再現することは困難です。

また自分の歯と歯根が残ることで、周囲の歯が動きにくくなり咬み合わせも安定します。

痛みから解放される

根管治療が必要となる状態は、通常歯の神経に炎症や感染が生じている段階です。

この状態ではズキズキとした激痛が断続的に続いたり、夜間も眠れないほどの持続的な痛みを伴うことが多くあります。

根管治療では感染した神経を取り除き、根管内の細菌を徹底的に除去することで痛みの原因を根本から取り除きます。

多くの患者は治療の進行に伴い、それまで耐えていた痛みがスッと消えていく感覚を経験します。

根管治療をしないほうがいいケース

根管治療をしないほうがいいケースについてご説明します。

初めて根管治療を行う場合①:根管治療が必要かはっきりしない場合

根管治療が本当に必要なのか判断が難しいケースがあります。

レントゲン画像に明らかな異常が見られない、あるいは痛みの症状もはっきりしないにもかかわらず「念のため」という理由で根管治療を勧められることがあります。

特に歯の神経がまだ生きているかどうか判別しづらい段階では、すぐに根管治療に踏み切ることにリスクが伴います。

このような状況で慎重になるべき理由として、一度歯の神経を取り除いてしまうと二度と元に戻すことができないことが挙げられます。

根管治療には歯がもろくなる、治療期間が長引くなどのデメリットも伴うため、本当に必要な場合にのみ行うべき治療です。

初めて根管治療を行う場合②:歯の状態が良くない場合

歯が大きく欠けていたり、深い虫歯で残存している歯質がほとんどないなど、そもそも歯の保存が難しいと判断される状態では根管治療の効果が限定的な場合があります。

このような状況で根管治療を行うことが望ましくない理由は、たとえ神経を取り除いても、その後の被せ物や支えとなる材料(コア材)をしっかりと固定できない可能性が高いことです。

その結果、治療後すぐに歯が割れてしまい、数か月で抜歯になる例も少なくありません。

再根管治療を行う場合(2度目以降の根管治療):根の先の形態が壊れてしまっている場合

過去に根管治療を受けた歯で問題が再発した場合、根の先端部が破損していたり、穿孔(せんこう:穴があいた状態)していたり、亀裂(破折)が生じているような状況では再治療の効果が期待できないことがあります。

また以前の治療で使用した器具が根の中に残っていたり、根の形状が大きく変形しているケースも同様です。

こうした状態で再根管治療が難しい理由は、破損した根の内部に新しい薬剤や充填材が適切に到達せず、再治療の効果が十分に得られないことが多い点です。

無理に治療を進めても炎症が完全に収まらず、痛みや腫れが繰り返し発生するリスクが高まります。

根管治療が必要になるケース

根管治療が必要になるケースについてご説明します。

歯髄炎

歯髄炎とは、歯の中心部にある神経(歯髄)に炎症が生じている状態です。

主に進行した虫歯や歯への外傷によって細菌が神経まで到達することで発症します。

この結果、歯の内部で腫れや痛みが発生します。

症状としては、冷たいものや熱いものに触れると強いしみるような痛みが現れます。

特徴的なのは夜間にズキズキとした痛みが強まることや、何もしていなくても脈打つような痛みが続くことです。

歯髄壊死

歯髄壊死は、歯の神経(歯髄)が炎症の末に完全に死んでしまった状態です。

細菌感染が進行して神経組織が壊死すると、痛みが一時的に収まることがありますが、内部では感染が進行し続けるという特徴があります。

症状としては、初期には痛みがむしろ少なくなりますが、歯の色がグレーっぽく変色してくることがあります。

時間の経過とともに根の先端部に膿が蓄積し、腫れや違和感が出現します。

また押すと痛みを感じたり、噛むと響くような感覚を覚えることもあります。

根尖性歯周炎

根尖性歯周炎とは、虫歯や外傷などにより歯の根の先端部(根尖部)にまで感染が及び、炎症や膿が蓄積する状態です。

これは歯髄炎や歯髄壊死の最終段階として発生することが多い疾患です。

主な症状として、歯の根元を押すと痛みを感じることや、歯茎にニキビのような膨らみ(歯科ではフィステルと呼ばれます)ができて膿が排出されることがあります。

また噛むと痛みがある、なんとなく違和感がある、歯が浮いたような感覚があるといった症状も特徴的です。

歯の破折

歯の破折とは、過度の咀嚼力や事故、強い食いしばりなどによって歯が割れたり、ヒビが入ったりした状態です。

特に破折が深く、神経や根管にまで達している場合には、細菌が侵入しやすくなるため根管治療が必要となります。

主な症状としては、咀嚼時に痛みがあるものの温度刺激では痛みを感じないことが特徴的です。

また歯の表面に線状の亀裂が見られたり、破折部から細菌が侵入して歯の内部から感染が広がり、腫れや膿の排出が生じることもあります。

根管治療をしない場合のリスク

根管治療をしない場合のリスクについてご説明します。

抜歯の可能性が高くなる

根管治療をせずに放置すると、感染した神経が歯の内部で腐敗が進行していきます。

時間の経過とともに感染は広がり、最終的に歯が割れたり、周囲の顎骨にまで感染が及んだりすると、歯を保存することが困難になり、抜歯しか選択肢がなくなることがあります。

痛みが強くなる

神経が感染すると、体の免疫システムが反応して炎症が発生し、強い痛みを引き起こします。

この炎症が広がるほど、ズキズキする痛み、脈打つような痛み、我慢できないほどの激痛へと進行していきます。

炎症が広がる

歯の内部で発生した感染は、根の先端から顎の骨や歯肉、頬部、さらには全身へと波及する可能性があります。

特に膿がたまって破裂したり、顎骨骨髄炎や蜂窩織炎といった重篤な感染症へと発展することもあります。

全身の健康に影響を及ぼす

歯の内部で感染が進行すると、歯の根から血管やリンパ管を通じて細菌が全身に拡散することがあります。

これは特に糖尿病や心疾患を持つ人、人工関節を埋め込んでいる人にとっては命に関わる重大なリスクとなる可能性があります。

具体的な健康被害としては、細菌が血液中に侵入して全身の炎症反応を引き起こす敗血症や、心臓の内膜に感染が生じる心内膜炎など、重篤な合併症が起こりうることが知られています。

また慢性的な歯の炎症があると、糖尿病患者では血糖コントロールが困難になるという研究結果も報告されています。

根管治療にかかる費用

根管治療にかかる費用は主に3つの要素から構成されています。

まず根管治療そのものの処置費用、次に土台(コア)の作成費用、そして被せ物(クラウン)などの補綴治療費用です。

これらの費用は保険診療か自由診療かによって大きく異なり、使用する材料や治療の精度にも差が生じます。

費用感としては、保険診療の場合は3割負担の患者でトータル5,000円から15,000円程度となることが一般的です。

一方、自由診療を選択した場合は総額で50,000円から200,000円以上かかることもあります。

治療の難易度や歯の状態によっても費用は変動します。

保険診療の場合

保険適用内の根管治療は全国一律の料金体系に基づいており、患者の自己負担は原則として1割から3割(年齢や収入による)となります。

具体的な費用例として、3割負担の場合、前歯の根管治療ではおよそ3,000円前後、奥歯の根管治療では5,000円から7,000円程度となります。

さらに土台と銀の被せ物を含めると、合計で10,000円から15,000円ほどになることが多いです。

ただし保険診療には制約もあります。

使用できる材料や手法に制限があり、例えば歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)やラバーダムといった設備が使用されないことが多く、結果として再治療の必要性が生じる確率が比較的高くなる場合もあります。

自由診療(自費診療)の場合

自由診療では、保険診療と異なり材料や技術、時間の制約を受けずに、より高度で精密な治療が可能になります。

歯科用顕微鏡を使った根管の拡大・洗浄、ラバーダムによる防湿、CT撮影による立体的な診断など、高度な技術が適用されます。

また使用材料もMTAセメントやバイオセラミックなど高性能なものが選択できます。

費用例としては医院によって差がありますが、前歯の根管治療で約50,000円から80,000円、奥歯の根管治療では100,000円から150,000円となることが多いでしょう。

特に再根管治療(2度目以降の根管治療)は難易度が高く、150,000円から200,000円以上かかる場合もあります。

まとめ

根管治療は歯の神経や血管が炎症を起こした際に行う専門的治療で、感染部分を除去して消毒し密封します。

「歯を救う最後の砦」とも言える重要な処置です。

この治療の主なデメリットには、神経除去による歯の脆弱化、複雑な根管形状による治療の長期化(2〜5回の通院)、痛覚消失による虫歯発見の遅れ、健全な歯質の削除、再発リスクなどが挙げられます。

一方、メリットとしては自分の天然歯を保存できることと激しい痛みからの解放があります。

治療が不要なのにむやみに行うべきではなく、また歯の状態が極めて悪い場合や再治療で根の形態が破壊されている場合は効果が限定的です。

放置すれば抜歯リスクの増大、痛みの悪化、全身への感染拡大といった深刻な問題を招きます。

費用は保険診療では3割負担で5,000〜15,000円程度、自由診療では高度な技術と材料を用いて50,000〜200,000円以上かかります。

根管治療は大変な処置ですが、適切に行われれば歯の寿命を大幅に延ばし、生活の質を向上させる価値ある治療です。

症状が現れたら早めに歯科医院で相談し、治療後も定期的なメンテナンスで歯の健康を守りましょう。