根管治療をした後は、歯や神経を守るために被せ物をします。被せ物にはいくつか種類があり、特徴や保険適用となるのか、費用などが異なります。

この記事では、保険・自費合わせて7種類の被せ物を徹底比較します。記事後半では、被せ物の選び方や治療後の注意点も解説するので、ぜひ最後まで参考にしてください。

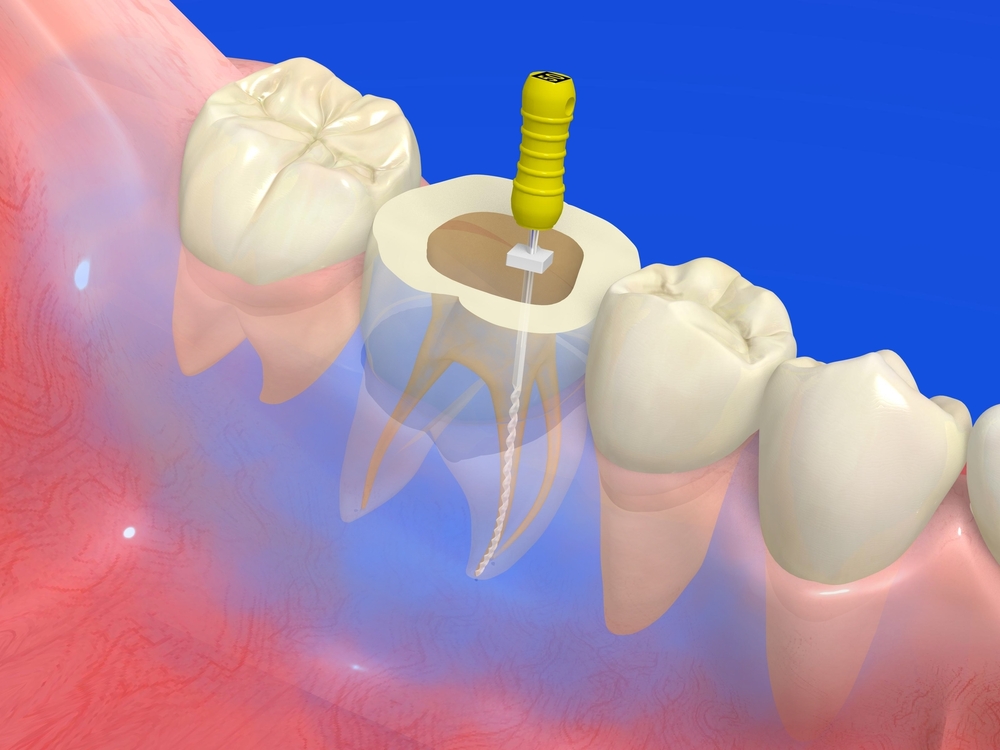

根管治療後に被せ物が必要な理由根管治療で痛みはなくなっても、治療はまだ途中です。

神経を失った歯は栄養供給が絶たれ、もろく割れやすくなります。特に奥歯は強い力がかかるため、歯根破折によって抜歯に至ることも少なくありません。

また、仮の蓋のまま放置すると劣化して隙間が生じ、細菌が侵入して二次虫歯を起こします。神経がない歯は痛みを感じにくいため、気づかないうちに感染が進み、歯茎の腫れや膿に発展する危険もあります。

こうした理由から、根管治療後は被せ物をすることが重要なのです。

この記事の監修歯科医師

医療法人あかり会歯科

脇田奈々子

大阪大学歯学部卒業後、同大学予防歯科学教室にて医員として勤務。

現在は大阪市内の歯科医院で、予防歯科からインプラント、矯正治療まで幅広く対応している。治療の先の心のケアにもつながる“医療としての美容歯科”として、ボツリヌス治療、ヒアルロン酸注入、リップアートメイクにも注力している。

「口元の健康と美を通じて、最後まで美味しく食べ、自信を持って笑える人生」をサポートすることを理念としている。

目次

根管治療後の被せ物に必要な土台(コア)の種類と選び方

根管治療を行った歯は神経を失って脆くなっているため、そのままでは被せ物を安定して支えることができません。そこで必要になるのが「土台(コア)」です。コアにはいくつかの種類があり、それぞれで特徴が異なります。

ここでは、代表的なメタルコア・レジンコア・ファイバーコアの特徴や選び方を詳しく見ていきましょう。

メタルコア

メタルコアは金属で作られた土台で、保険診療で広く使用されています。金属特有の高い強度を持つため、強い噛む力がかかる部位でも対応できるのが特徴です。1歯あたり数百円〜千円程度と費用を抑えて治療できる点も利点です。

一方で、強度が高すぎることで歯根に力が集中し、歯の根が折れてしまう「歯根破折」を起こすリスクがあります。また、金属を使用するため歯ぐきが黒ずんだり、金属アレルギーの原因になる場合があります。さらに、健康な歯質を多めに削る必要があったり、再治療の際に除去が難しいといった問題もあります。

歯根破折については下記記事で詳しく紹介しています。

レジンコア

レジンコアはプラスチック樹脂を主体に金属で補強した土台で、保険診療で使用できます。メタルコアより歯を削る量が少なく、歯根破折のリスクも低めで、歯ぐきの変色や金属アレルギーのリスクも抑えられます。

メリットは、保険適用のため1歯あたり数百円〜千円程度と費用を抑えられるうえにメタルコアより歯に優しい点です。ただし、ファイバーコアに比べると強度や耐久性は劣り、金属ピンを使う場合は再治療での除去が難しいことがあります。審美性もファイバーコアには及ばず、直接成形するため術者の技術や歯の状態に影響されやすい点も注意が必要です。

ファイバーコア

ファイバーコアは、グラスファイバーで補強した樹脂製の土台です。歯の硬さに近い素材のため力を均等に分散でき、歯根破折のリスクを抑えられるのが特徴です。

メリットとしては、金属を使用しないため歯や歯ぐきが変色せず、金属アレルギーの心配もありません。強度と耐久性を備えており、再治療の際にも除去しやすい点が利点です。

デメリットとしては、保険適用外であることが多く1歯あたり1〜5万円程度と費用が高くなること、また術者の技術や歯の状態によって予後が左右されやすいことがあげられます。

土台(コア)の選び方

土台(コア)を選ぶときには、歯の位置や噛む力の強さ、見た目の希望、そして金属アレルギーの有無といった要素を考慮します。強度を最優先にするならメタルコアですが、歯根破折や変色、アレルギーのリスクがあります。

レジンコアは保険で利用でき、メタルコアより歯に優しいものの、強度や耐久性の面では限界があります。

ファイバーコアは歯に近い性質で審美性も高く、歯根への負担が少ない点が大きな利点ですが、自由診療となるため費用がかかります。

最終的には歯科医師に相談し、自分の歯の状態や希望に合わせて選択することが大切です。

保険適用の被せ物の種類と特徴、費用を比較

根管治療時の被せ物は、保険治療と自由診療の2つに分けられます。ここでは、保険適用となる以下の3つをご紹介します。

- 銀歯(金銀パラジウム合金)

- CAD/CAM冠

- 硬質レジン前装冠

- PEEK冠

銀歯(金銀パラジウム合金)

保険診療の奥歯の被せ物として、長年使われてきたのが「銀歯」です。主成分は金銀パラジウム合金と呼ばれる金属です。メリットとしては、まず費用を抑えられる点があげられます。保険が適用されるため、自己負担を大きく軽減できます。また、金属製で非常に強度が高いため、噛む力が強くかかる奥歯でも問題なく使用できるという利点があります。一方で以下のような、デメリットも存在します。

- 審美性の問題

- 金属アレルギーのリスク

- 歯茎の変色(メタルタトゥー)

- 二次虫歯のリスク

- 費用は保険適用で、1歯あたり3,000〜5,000円程度です。

銀歯については下記記事で詳しく紹介しています。

CAD/CAM冠

「保険診療でも白い歯を入れたい」というニーズに応えられるのがCAD/CAM冠です。CAD/CAMとは、コンピューターで設計(CAD)・製造(CAM)する技術のことです。セラミックとプラスチックを混ぜたブロックを、機械が精密に削り出して作ります。

メリットとしては、まず保険適用でありながら天然歯に近い白さを再現できる点があります。見た目が自然なので、口を開けても目立ちにくいのが特徴です。また、金属を一切使用していないため、金属アレルギーの心配がなく安心して使用できます。

一方で、以下のようなデメリットも存在します。

- 強度が比較的低い

- 経年劣化により変色・変形することがある

- プラーク(歯垢)が付着しやすい

- 歯を削る量が多い

また、CAD/CAM冠が保険で使えるかどうかには条件があります。前歯や小臼歯ではほとんどの場合使えますが、奥歯は状況によって異なるため、詳しくは歯医者さんに相談しましょう。

費用は保険適用で、1歯あたり4,000〜9,000円程度です。

硬質レジン前装冠

硬質レジン前装冠とは、金属のフレームの表側に「レジン(歯科用プラスチック)」を貼りつけた被せ物です。

銀歯より自然で、口を開けても目立ちにくく、内側は金属でできているので耐久性にも優れている点がメリットです。一方で外側はプラスチックで覆われているので、CAD/CAM冠のように経年劣化で変色しやすく、また内側は金属のため金属アレルギーのリスクもあります。

費用は保険適用で、1歯あたり4,000〜8,000円程度です。

PEEK冠

現在はPEEK冠という、従来のCAD/CAM冠より強い材質のプラスチック冠も保険適応となりました。保険が適用されるのは奥歯のみです。

強度は強いものの、不自然なほど色が白いというデメリットがあります。適合や調整のしやすさに課題があるため、材料としては扱いにくい面があります。かみ合わせの力が強かったりCAD/CAM適応の歯ではないが、どうしても保険で、かつ金属冠は避けたいという場合に選択します。

費用は3割負担で6千円程度です。

自由診療の被せ物の種類と特徴、費用を比較

ここでは、自由診療の被せ物について詳しく解説します。

- オールセラミック冠

- ジルコニア冠

- ゴールド冠(金歯)

また、費用に関しても紹介していますが、自由診療のため歯医者さんごとに価格は異なります。

オールセラミック冠

オールセラミック冠は、金属を全く使わず、すべてセラミックで作られた被せ物です。自費診療となりますが、審美性を重視する方に選ばれています。

メリットとしては、まず見た目がとても自然で、周りの歯と見分けがつかないほどきれいに仕上がる点があります。陶器と同じ素材のため変色せず、長く白さを保てます。また金属を使わないのでアレルギーの心配がなく、汚れも付きにくいため歯茎にも優しいのが特徴です。

デメリットとしては、素材が硬いため、強い衝撃で割れてしまう点があげられます。

費用は1歯あたり、5〜20万円程度です。

セラミック治療については下記記事で詳しく紹介しています。

ジルコニア冠

ジルコニア冠は、その圧倒的な強度から「人工ダイヤモンド」とも呼ばれるセラミックの一種です。美しさと強さを両立したい場合に適している素材です。

非常に頑丈で奥歯やブリッジにも安心して使えるのがメリットです。医療分野でも実績があるため体に優しく、アレルギーの心配もほとんどありません。さらに白く自然な見た目を再現でき、長期間変色しにくいのも特徴です。

デメリットとしては、とても硬い素材のため、長く使うと噛み合う相手の歯をすり減らしてしまう可能性があります。そのため、装着時には歯医者さんによる丁寧な噛み合わせ調整が欠かせません。

費用は1歯あたり、10〜20万円程度です。

ジルコニアについては下記記事で詳しく紹介しています。

ゴールド冠(金歯)

ゴールド冠はいわゆる金歯のことで、見た目の問題から敬遠されがちですが、歯科材料としては優れた特性を持っています。機能性を最優先し、再治療のリスクをできるだけ低くしたい場合に最適な選択肢です。

金はしなやかで歯にぴったり適合するため、二次虫歯のリスクを減らせます。硬さも天然歯に近く、噛み合う歯を傷つけにくいのが特徴です。さらに化学的に安定しているため、金属アレルギーの心配もほとんどありません。また、金は薄く延びる性質があるため、歯を削る量を減らすことができます

一方で、どうしても見た目の問題は避けることはできず、前歯など目立つ部分には不向きです。

費用は1歯あたり、5〜15万円程度です。

根管治療の被せ物の選び方と治療後の注意点

根管治療後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためには、歯医者さんと十分に相談することが不可欠です。ご自身の希望やライフスタイル、そして歯の状態に最も合った被せ物を、一緒に見つけていきましょう。

前歯・奥歯など歯の部位に合わせた選択

被せ物を選ぶうえで最も基本的なポイントは、治療する歯がどの場所にあるかです。お口の中の歯は、それぞれに与えられた役割が異なります。そのため、部位によって被せ物に求められる性能も大きく変わってきます。

以下の表に、歯の部位ごとに重視されるポイントと適した素材の例をまとめました。

| 歯の部位 | 最も重視されるポイント | 適した素材の例 |

| 前歯 | ・周囲の歯との調和 ・変色のしにくさ | ・オールセラミック冠 ・ジルコニア冠 |

| 小臼歯(前から4・5番目) | ・笑顔で見えることがある ・奥歯ほどではないが力がかかる | ・ジルコニア冠・CAD/CAM冠 ・オールセラミック冠 |

| 大臼歯(奥歯) | ・強い噛む力に耐えること ・長期的な安定性 | ・ジルコニア冠 ・ゴールド冠 ・銀歯(メタルクラウン) |

まずは治療する歯の役割を理解し、歯医者さんと相談しながら素材を検討しましょう。

審美性(見た目の自然さ)と費用のバランス

被せ物を選ぶ際に多くの方が悩まれるのは「見た目」と「費用」のバランスです。

保険診療は費用を抑えられますが、見た目や材料の選択肢に制限があります。例えば銀歯は丈夫で安価ですが目立ちやすく、CAD/CAM冠も自費のセラミックに比べると色調の再現性や変色の面で劣ります。また、CAD/CAM冠はとても割れやすく、適応できるかは条件があります。

一方、自費診療のセラミックやジルコニアは費用が高いものの、自然な見た目や耐久性、生体親和性に優れています。どちらが良い悪いではなく、何を重視するかで選ぶことが大切です。

前歯は自費、奥歯は保険など組み合わせる方法もあり、費用面が心配な場合は医療費控除やローンも活用してみましょう。

金属アレルギーと体への影響

お口の中は、常に唾液で潤っています。そのため、被せ物に使われている金属が、唾液によってごく微量ずつ溶け出すことがあります。この溶け出した金属イオンが体内に取り込まれ、体のタンパク質と結合すると、アレルギー反応を引き起こす原因物質(アレルゲン)に変化することがあります。

これが、歯科金属によるアレルギーのメカニズムです。

金属アレルギーによって起こりうる症状には、以下のようなものがあります。

| 部位 | 症状 |

| お口の中の症状 | ・原因不明の口内炎 ・舌の痛み ・歯茎の腫れやただれ |

| 全身の症状 | ・手のひらや足の裏の水ぶくれや膿 ・顔や手足のかぶれ ・湿疹 |

過去にピアスやネックレスなどのアクセサリーで皮膚がかぶれた経験がある方は、注意が必要です。アレルギー体質でご心配な方は、金属を一切使用しない以下のような「メタルフリー素材」を選ぶことをおすすめします。

- CAD/CAD冠

- オールセラミック冠

- ジルコニア冠

自身の体質について必ず歯医者さんに伝えましょう。必要に応じて皮膚科と連携し、パッチテストでアレルギーの原因金属を特定することも可能です。

まとめ

根管治療で使われる被せ物は、保険適用のものから自費診療のものまで、素材によって見た目や強度、費用はさまざまです。選択肢が多いからこそ、ご自身に合ったものを選ぶことが大切になります。

「見た目をきれいにしたい」「費用を抑えたい」「アレルギーが心配」「とにかく長持ちさせたい」など、あなたが何を一番に優先したいかを考えてみましょう。

そして歯医者さんとしっかり相談することが大切です。あなたにぴったりの被せ物を見つけて、大切な歯を末永く守っていきましょう。

根管治療の関連コラム

マイクロスコープ歯科治療のメリット・費用・リスクを解説|根管治療の再発防止から審美治療まで

あなたは今、「何度も治療しているのに再発してしまう」「この歯はもう諦めるしかないのか」という深い悩みや、「せっかく自費で治療するなら、一番長持ちする方法を選びた...

【医師監修】根管治療後に使う被せ物の種類には何がある?それぞれの特徴や費用を解説

根管治療をした後は、歯や神経を守るために被せ物をします。被せ物にはいくつか種類があり、特徴や保険適用となるのか、費用などが異なります。この記事では、保険・自費合...

【医師監修】MTAセメント治療の費用はいくらかかるのか?保険適用と自由診療の違いを徹底解説

歯科医療の進歩により、従来なら抜歯しか選択肢がなかった歯も「MTAセメント治療」という方法で救える可能性が大きく広がっています。しかし、「MTAセメント治療はど...

【医師監修】根管治療後に再発するケースとは?原因や治療法を解説

一度治療を終えたはずの歯が、また痛みだして、「治療がうまくいかなかったの?」と、不安な気持ちになっていませんか。歯の根の神経を取り除く根管治療は、歯を残すための...

根管治療でおすすめの歯科医院

【座間市・精密根管治療】再発を防ぎ歯を残すマイクロスコープ|相武台ゆうデンタルクリニック

「治療したのに歯の痛みが引かない」「歯の神経を抜く治療が必要と言われた」神奈川県座間市で根管治療を受けるなら、無駄に歯を削らない・神経をなるべく抜かない精密治療...

【再発を防ぐ】盛岡市の根管治療|歯を残すなら日本顕微鏡歯科学会・認定指導医在籍のたかデンタルクリニックへ

「他の歯科医院で抜歯しかないと言われた」「痛みが治らない……もしかして治療に失敗した?」岩手県盛岡市で、ご自身の歯をできる限り残したい方、根管治療を繰り返してい...

横浜市港北区・綱島でおすすめするマイクロスコープ精密歯科治療は高田歯科クリニック

横浜市港北区・綱島エリアでマイクロスコープを用いた精密な歯科治療をご希望の方へ。東急東横線「綱島駅」から徒歩3分の高田歯科クリニックは、医学的根拠(エビデンス)...

【指導医監修】治療した歯がズキズキ痛い原因と対処法|再発を防ぐマイクロスコープ

「ズキズキと脈打つような歯の痛みをなんとかしたい」「以前治療した歯が痛い……もしかして失敗した?」当記事では、治療した歯が痛くなる原因、【治療後すぐ】【しばらく...